消化在线: 生物制剂诱发的肠结核播散一例

来源:

作者:陈宁

作者单位:北京大学人民医院消化科

生物制剂诱发的肠结核播散一例

患者女性,44岁,主因“右下腹痛伴发热3个月,腹泻10天”入院。

现病史:

患者3个月前劳累后出现咳嗽,自觉发热,未测体温,后当地医院就诊,测Tmax 38.5℃,药物治疗后体温降至正常(具体不详),停药后再次发热,7-8天后胸片示“轻微炎症”,调整用药(具体不详),更换药物当日输注过程中出现右下腹疼痛,与排便无关,持续数小时自行缓解,外院腹部B超提示“肠壁增厚”,进一步肠镜检查提示“回肠末段广泛糜烂,管腔狭窄,升结肠散在溃疡”,肠镜病理:粘膜急慢性炎,另见类上皮样细胞,建议除外结核或克罗恩病。

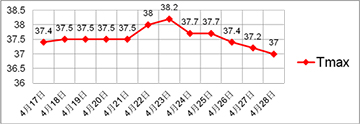

肠镜检查后2天再次出现发热,Tmax38℃,无寒战,当地医院予环丙沙星、甲硝唑及退热药物治疗,体温降至正常,停药后再次发热,并逐渐加重,伴畏寒、寒战,Tmax 39℃,退热药物维持体温。

患者转诊于某三甲医院,完善肠镜检查提示“回肠末段大面积溃疡形成,盲肠多发隆起” ,肠镜病理:溃疡伴炎症细胞浸润,可见类上皮样结节。

该医院诊断为“克罗恩病”,予禁食,安素营养支持、美沙拉嗪1g qid、抗感染治疗,在此期间大便1-2次/天,黄色成形软便。患者治疗后仍有反复发热,Tmax39℃,无寒战,间断予退热药物维持体温。1周后予以甲强龙静脉注射80mg qd,减量过程中再次出现发热,重新加至80mg,仍有发热,同时出现褐色稀便,3次/天,无明显腹痛。

激素治疗11天后,予英夫利昔单抗200mg静点一次,激素调整为美卓乐口服24mg qd,并加用头孢米诺2g bid静点,体温正常3天后仍有反复发热,多发生于下午或夜间,无明显寒战,Tmax39.5℃,予吲哚美辛栓后可降至正常。后患者为进一步诊治转入我院。

病史过程中无反复口腔、外阴溃疡,无关节疼痛,无脱发、皮疹,无口干、眼干、视物模糊。自发病以来食欲可,睡眠差,小便正常,大便如前述,半年体重下降10kg。

既往史:否认结核病史及接触史,预防接种史按计划进行,余无特殊。

入院查体:体温:39.8℃,脉搏:90次/分,呼吸:20次/分,血压:114/66mmHg 。全身皮肤巩膜无黄染,浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音。心前区无隆起,心率90次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软,右下腹轻压痛,可触及条索状包块,约5×2cm,轻触痛,无反跳痛肌紧张,肝脾肋下未触及,全腹叩鼓音,移动性浊音阴性,肠鸣音3次/分。双下肢无水肿,病理征阴性。

入院诊断:腹痛、发热原因待查

克罗恩病可能性大

肠结核不除外

入院后辅助检查:

血常规:白细胞11*109/L,NE96%,Hb82g/L,血小板108*109/L

便常规:便潜血阳性,红白细胞(-)

多次便找抗酸杆菌、便培养(-),血培养(-)

自身抗体(-)

炎症指标:CRP 80mg/L,ESR 65mm/h,PCT >25ug/mlPPD(-),T-SPOST.TB(+)(A:10SFC/2.5*105PBMC,B:

9 SFC/2.5*105PBMC),2次血液TB-PCR(+)

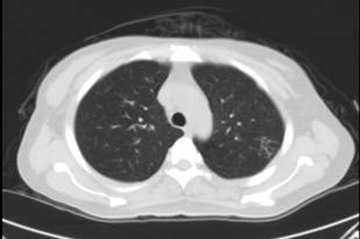

胸部CT右肺中叶支气管周围炎

腹部CT:回盲部管壁增厚明显,周围可见多发环状强化淋巴结。回肠远段及结肠病变考虑炎性病变,结核可能性大,小肠不全梗阻。

入院后诊治经过:

由于患者入院时高热、一般状况差,予以禁食、肠内营养+肠外营养等对症支持治疗。考虑患者外院2次肠镜均提示回肠末段溃疡,激素及进一步英夫利西治疗效果不佳,且应用英夫利西后出现发热加重,伴寒战,需考虑菌血症或英夫利西不良反应可能,积极予以亚胺培南抗炎治疗。与放射科、呼吸科联合会诊意见:考虑肺部病变为结核可能性大,虽然PPD阴性,但T-SPOS.TB阳性,且患者应用激素,处于免疫抑制状态,建议予以抗痨治疗。同时,鉴于患者已应用激素半月余,继续口服激素治疗,并逐步减量。

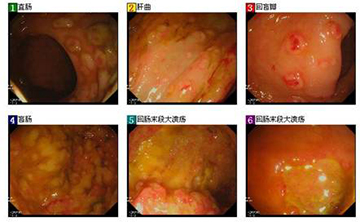

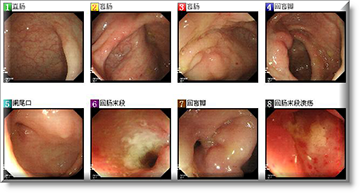

入院后第7天行肠镜检查:进入回肠末段约25cm,回肠末段三处溃疡形成,巨大,纵行或椭圆形,占据长枪1/2,溃疡之间粘膜正常;全结肠及直肠多发白色结节样隆起,大小0.3-1.0cm,周边及顶部发红糜烂。

肠镜病理:回肠末段溃疡:变性坏死物及炎性肉芽组织,坏死灶周围可见上皮样组织细胞反应,抗酸染色可见多量阳性杆菌,考虑结核或其他抗酸染色阳性的杆菌感染;升结肠隆起:粘膜慢性炎,部分腺体破坏,可见溃疡及炎性肉芽组织,抗酸染色阴性。

病例特点:

- 中年女性,慢性病程,急性加重

- 腹痛、发热为主要临床表现,半年体重下降10kg,激素及英夫利西治疗后,仍有反复高热,间断血便

- 右下腹轻压痛,可触及条索状包块

- 入院后出现寒战、高热,NE%、ESR、CRP、PCT ↑ ,PLT、HGB↓

- 抗生素、激素治疗后体温及炎症指标有所下降,体温正常2天后再次出现发热。

- 病原学检查:T-SPOS.TB(+),2次血液TB-PCR(+)

- 我院CT提示回盲部管壁增厚明显,周围可见多发环状强化淋巴结

- 肠镜示回肠末端多发深大溃疡,结肠多发隆起性病变。

专家病例分析:

该患者存在高热、寒战,结合T-SPOS.TB(+),血液TB-PCR(+)和肺部表现,考虑存在血行播散性结核可能性较大,但回肠末段巨大溃疡伴有结肠多发隆起病变,诊断仍不明确,考虑可能的鉴别诊断:

(1)肠结核:患者起病初始曾出现一过性咳嗽,营养状况差,体重下降,病变以回肠末段溃疡为主,外院肠镜病理曾提示类上皮细胞,T-SPOS.TB(+),血液TB-PCR(+),肺部病灶亦考虑肺结核可能,因此从“一元论”角度,高度怀疑肠道病变为肠结核的可能,但肠结核多发生在回盲部,病灶局限,而很少发生在直肠、乙状结肠,该患者我院肠镜发现结肠及直肠多发隆起性病变,累及范围广泛,与常见肠结核不符合。

(2)克罗恩病:患者肠道病变主要累及回肠末段,似乎成节段性表现,同时累及结直肠,T-SPOS.TB也可在克罗恩病中出现假阳性,当然血液TB-PCR(+)以及肺部病变均提示患者存在结核杆菌的现症感染,但不能完全除外患者是在克罗恩病基础上,应用激素和生物制剂之后诱发的结核播散。于此同时,患者无肛周疾病,除回肠末段以外,无小肠其他部位及上消化道受累,诊断CD证据亦不充足,可以有待于给予充分抗痨治疗后,观察肠道病变缓解情况,进一步明确。

(3)淋巴瘤:患者持续高热,在常见的肠结核和克罗恩病中均不常见,而肠道多发溃疡和腹腔淋巴结肿大,需警惕淋巴瘤可能,但多次肠镜病理均未提示淋巴瘤证据,考虑此可能性较小。

综合上述分析,给予患者四联抗痨治疗。

后续病情演变:

抗痨治疗后体温较前明显下降,但仍间断腹胀腹痛,曾出现一过性肠梗阻,保守治疗后好转。

抗痨治疗3周后,再次复查肠镜,回肠末段进镜2cm仍见溃疡,肠腔狭窄,肠镜不能继续进入,无法窥及溃疡全貌,原结直肠所见多发隆起消失。

于抗痨治疗第4周时再次出现肠梗阻,保守治疗不佳,转入外科行手术,术中探查,腹腔粘连较重,回肠末段4处狭窄,近端肠管扩张,回盲部狭窄,行小肠部分切除、右半结肠切除术

病理:粘膜下层水肿、血管扩张、充血,全层可见大量淋巴细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞及中性粒细胞浸润,少数多核巨细胞反应,未见明确肉芽肿性病变,抗酸染色可见多量阳性杆菌,不除外结核。

术后患者继续抗痨治疗至1年,随访至今1年余,无特殊不适。

经验与教训:

我国IBD患者日益增多,但同时我国与西方国家国情不同,肠结核仍然是较为常见的疾病,因此在进行CD的诊断之前,应时刻警惕结核的鉴别诊断,尤其针对CD涉及到应用激素、免疫抑制剂或者生物制剂,可能对结核造成播散的药物,应该更为慎重。因此,我国2012年IBD的共识意见中,强调对于CD与肠结核不能鉴别,但倾向于肠结核者,应先进行抗结核治疗观察。此外,我国属于结核高发国家,结核潜伏感染人群较多,随着生物制剂应用的推广,对于抗TNF制剂所诱发潜在结核激活的风险应给予充分重视,我国早在2011年的英夫利西治疗CD的指南中就提到,在应用英夫利西之前,必须充分对结核进行评估,包括胸片、PPD,有条件的单位应行T-SPOS.TB,对上述之一阳性的,排除活动性结核者,在应用英夫利西前,应先进行预防性抗痨(异烟肼)治疗2个月,并持续应用至合并英夫利西治疗后4个月。

回顾此例患者,初始起病出现咳嗽、胸片“肺部炎症”,其后出现发热,但后续出现的腹痛、回肠末段溃疡,导致诊断的注意力集中在肠道,对肺部情况有所忽视,而在外院考虑诊断克罗恩病后,对结核的鉴别诊断并不充分,亦无条件进行T-SPOS.TB检查,就贸然予以激素治疗,在激素效果不佳、出现高热之后,经治医生没有考虑到修正诊断,而是误以为患者属于激素无效的CD,进一步升级为生物制剂的应用,从而导致了结核杆菌在体内的播散。常见的肠道结核局限于回肠末段,有自限性,而此患者在激素和英夫利西双重引发的免疫抑制环境下,发生了十分少见的结直肠结核杆菌播散,抗痨治疗后再次复查肠镜,结直肠隆起性病变消失,也证实了这一诊断。由于患者最终确诊肠结核较晚,予以抗痨治疗后,仍不可避免的出现了肠梗阻,最终需外科手术才得以缓解症状。该病例提示我们,在从事IBD的诊治过程中,应时刻警惕机会性感染,尤其是CD与结核之间的鉴别,以避免给患者造成难以弥补的损失。

参考文献

1、中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组.炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年广州).中华内科杂志2012.10:818-831

2、中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组.英夫利西治疗克罗恩病的推荐方案.中华消化杂志.2011.31:822-

网站声明:本网站刊载内容为内部交流使用,刊载内容仅代表作者个人观点与本网站无关,且不做为任何治疗依据和参考。因刊载内容影响读者相关利益本网站及作者均不负责。 注明来源本网站的文字、图片、视频等资料,版权归网站所有,著作权归作者所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源。本网所有 转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,因作者导致的版权侵权由作者 承担全部责任。所有活动最终解释权归医学顾问网所有。特此声明!