消化在线: 内镜评估炎症性肠病粘膜愈合:难点与前景

来源:

原文:Endoscopic scores for inflammatory bowel disease in the era of‘mucosal healing’: Old problem, new perspectives(G Model YDLD-3098; No. of Pages 6)

解读:内镜评估炎症性肠病粘膜愈合:难点与前景

内镜检查是炎症性肠病诊断、疗效评估不可或缺的重要手段。通过内镜检查,可以明确炎症性肠病累及的范围、处于疾病活动期还是缓解期、判断炎症的严重程度及是否出现了并发症等。治疗后的内镜复查也为临床医师评估治疗效果提供有价值的信息。但是由于很多炎症性肠病的范围较广,病变形态多样,内镜下对于炎症性肠病的定量评估较为困难。尤其是很多病例的内镜下肠道炎症严重程度与患者临床表现及预后并不完全相符。因此在很长一段时间内,内镜对于炎症性肠病的评估作用并未受到足够重视,更多的是作为炎症性肠病诊断时的辅助手段。随着近年来粘膜愈合逐渐成为炎症性肠病的治疗目标之一,内镜评估在炎症性肠病诊断及随访中的作用受到更多的关注。Pagnini等在这篇综述中回顾了对于溃疡性结肠炎、克罗恩病不同内镜评分系统的优缺点,指出了内镜评估炎症性肠病面临的困难及未来的发展方向。

正如作者指出的那样,早在20世纪50年代人们就意识到了内镜在炎症性肠病诊断和随访中的作用,并制定了内镜下评分系统。随后,不同国家、地区先后推出了各自的炎症性肠病内镜评分系统,这些评分系统之间差别较大,侧重点不同,导致采取不同评分系统的观察研究结果缺乏可比性,在临床工作中使用频率不高。此外,由于炎症性肠病的治疗长期停滞于5-氨基水杨酸制剂、糖皮质激素和免疫抑制剂的治疗方法,对于治疗效果的评价往往局限于患者临床症状的缓解,即症状由活动期转为缓解期,内镜下表现仅作为辅助参考。然而,近10年来,炎症性肠病的治疗方法发生了重大变化,尤其是英夫利昔单抗等生物制剂的应用,加之粪菌移植等新技术的采用,对于炎症性肠病治疗效果的评价也发生了变化。其中最重要的就是粘膜愈合概念的提出,尽管尚无统一的定义,其较之以往以临床症状为主的评价指标更为客观、能够准确反映肠道病变的恢复程度。既往的研究也显示肠道炎症的完全缓解往往意味着更好的预后。新概念的出现势必对已存在的内镜评分系统提出新的要求和改进,制定符合炎症性肠病治疗发展趋势、公认度高、临床易行、适宜推广的内镜评分系统势在必行。作者认为制定理想评分系统首先需要解决3个问题:以定量的方法对肠道病变程度进行分级;确定内镜检查时的高危病变类型;减少检查者之间或检查者自身的观察判断差异。当以粘膜病变程度为主判断炎症性肠病程度时,粘膜愈合定义的明确和统一就成为制定理想评分系统的前提条件。

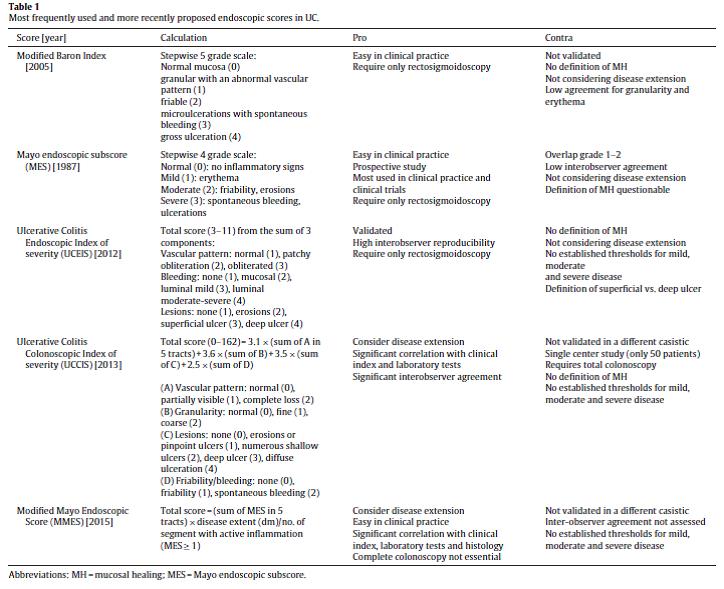

作者在文中指出,截止目前针对溃疡性结肠炎内镜下的评分系统已超过30个,但是很少能够在临床广泛应用。通过文中列出的评分系统,我们可以发现这些评分系统存在以下问题:检查范围不同,有的只检查直肠和乙状结肠,而有的进行全结肠检查;目标病变不一致,有的以出血、粘膜脆性为观察目标,而有的以溃疡、粘膜脆性为观察目标;粘膜愈合概念缺失或不明确,大部分早期评分系统未提及粘膜愈合概念,而提及粘膜愈合概念的评分系统,如MES,其对粘膜愈合的定义未得到公认,并于近期受到了质疑;疾病严重程度分级不清,如对于溃疡的深浅度未加区分,或者分级之间存在重叠性的可能较大;有的评分系统只对最重的病变部位进行评估,而忽视了病变的整体范围;新近提出的评分系统考虑到了病变范围和改善观察者之间一致性的问题,但是其应用的病例数不够多,其适用性有待证实;有的评分系统过于复杂,难于在临床推广。

针对以上问题对既有的评分系统进行补充和完善,从而符合新的要求,这是一个切实可行的发展方向。目前的一些尝试取得了较好的结果,如MMES评分系统,当然其有效性还有待于证实。在推出新的评分系统时,有两个问题应当给予重视,首先是尽快明确粘膜愈合的定义,这有赖于相关学术组织的努力,只有明确了治疗终点,包括内镜下和病理标准,评分分级才具有可行性。其次,建议对溃疡性结肠炎患者进行全结肠镜检,并不是所有溃疡性结肠炎患者最严重的病变都位于直肠和乙状结肠,明确其完整的病变范围,可以保证评分分级的准确性。

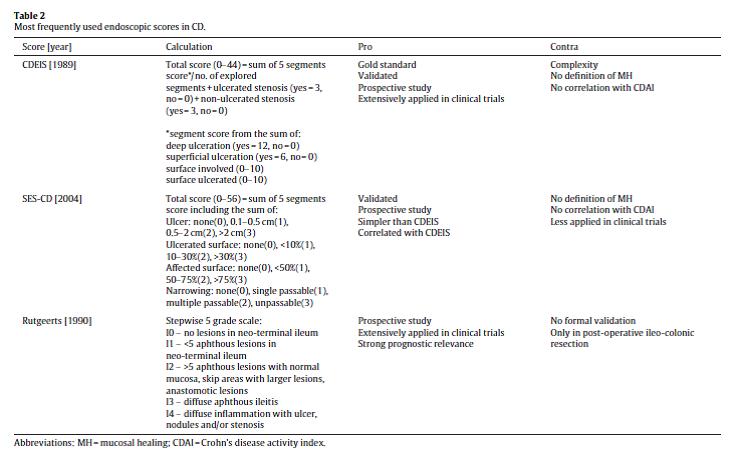

相对于溃疡性结肠炎,克罗恩病的内镜下评分分级更为困难。由于克罗恩病可发生于胃肠道的任何一段,某些病变常规内镜难以到达,内镜评分难以反映病变的全貌。同时,疾病的局部表现与其全身表现经常不符,内镜评分必须与症状、其他影像结果、化验结果相结合才能真正评估疾病的严重程度。因此,针对克罗恩病的内镜评分系统明显少于溃疡性结肠炎,文中共列出9项评分系统,其中CDEIS和Rutgeers评分最常用于克罗恩病患者的内镜评估。

克罗恩病内镜评分系统存在的问题:制定评分标准时,设计不够严谨,无法保证其有效性;病变部位内镜难以到达、吻合口狭窄、手术情况等未考虑在内;没有关于粘膜愈合的明确定义;评分结果与CDAI不一致;计算繁琐,不适合在临床普及。与溃疡性结肠炎的内镜评分相似,对于已有评分系统的简化或完善可能使得内镜评分系统更广泛的应用于临床。

作者在这篇综述中系统回顾了炎症性肠病内镜评分的出现、发展及遇到的问题,并列举了常用的炎症性肠病和克罗恩病的内镜评分系统,分析了各种评分方法的优点和局限性,提出了在修改原有评分方法或推出新评分方法时应注意的要点。总的说来,由于炎症性肠病本身的特点,导致了其内镜评分较其他胃肠道疾病更为棘手,临床应用率低。随着治疗方法的更新,治疗终点的改变,对炎症性肠病的内镜下评分又提出了新的要求。目前看来,应尽快就一些基本定义达成共识,如粘膜愈合,确定内镜的检查范围,明确主要的检查指标。充分利用内镜新技术,如放大内镜、电子染色内镜、共聚焦内镜等,更准确地评估炎症病变。当然,充分的学术交流和沟通,对于形成公认的内镜评分标准是必不可少的。

网站声明:本网站刊载内容为内部交流使用,刊载内容仅代表作者个人观点与本网站无关,且不做为任何治疗依据和参考。因刊载内容影响读者相关利益本网站及作者均不负责。 注明来源本网站的文字、图片、视频等资料,版权归网站所有,著作权归作者所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源。本网所有 转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,因作者导致的版权侵权由作者 承担全部责任。所有活动最终解释权归医学顾问网所有。特此声明!