陈旻湖: 陈旻湖IL-33 基因单核苷酸多态性

来源:

IL-33 基因单核苷酸多态性与中国南方汉人炎症性肠病临床表型相关

张青森, 杨庆帆, 陈白莉, 何 瑶, 陈旻湖, 曾志荣

中山大学附属第一医院消化内科,广东 广州 510080

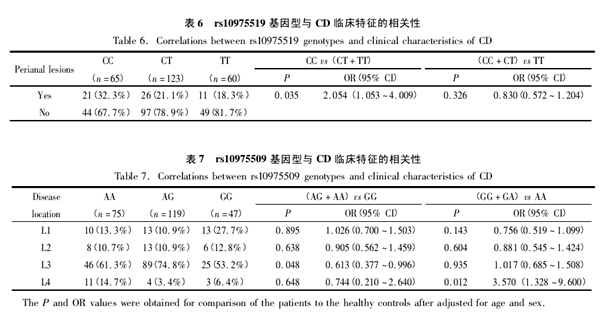

摘 要] 目的: 探讨白细胞介素 33( IL-33) 基因单核苷酸多态性( SNP) 与中国南方汉人炎症性肠病( IBD)的关系。方法: 通过 HapMap 数据库筛选出 IL-33 基因 8 个 SNP 序列标签; 对 250 例克罗恩病( CD) 患者、115 例溃疡性结肠炎( UC) 患者及 622 名健康对照采用 MALDI-TOF MS 技术进行基因分型检测。结果: 8 个 SNP 位点的基因型及等位基因频率在病例( 包括 CD 及 UC) 及对照组中无明显差异( P >0. 05) 。基因型-临床表型分析发现多个SNP 位点与 CD 部分临床表型相关: rs10118795 T 等位基因是肠外表现的保护因素( P < 0. 05,OR = 0. 513,95%CI: 0. 281 ~ 0. 938) ,而 rs7025417 CC 基因型是肠外表现的危险因素 ( P < 0. 05,OR = 1. 363,95% CI: 1. 006 ~1. 846) ; rs10118795 C 等位基因降低肛周病变风险( P < 0. 05,OR = 0. 480,95% CI: 0. 232 ~ 0. 994) ,而 rs10975519CC 基因型增加肛周病变风险( P < 0. 05,OR = 2. 054 ,95% CI: 1. 053 ~ 4. 009) ; rs10975509 G 等位基因是上消化道型 CD 的危险因素( P <0. 05,OR =3. 570,95% CI: 1. 328 ~9. 600) ,且其 A 等位基因携带者发生回结肠型 CD

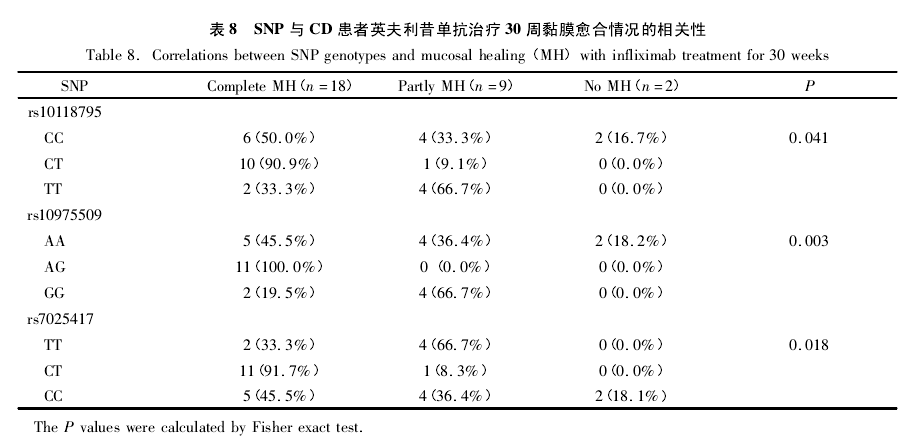

的风险增加( P <0. 05,OR =0. 613,95% CI: 0. 377 ~0.996) ; 在治疗方面,rs10118795、rs10975509 和 rs7025417 基因型均与 CD 患者英夫利昔单抗治疗后 30 周黏膜愈合相关( P <0. 05,P <0. 01,P <0. 05) 。UC 患者中,未发现这 8个 SNP 位点影响其临床表型( P >0. 05) 。结论: 本研究中 IL-33 基因 8 个 SNP 位点不增加中国南方人群 CD 及 UC发病风险,但部分位点影响 CD 的临床表型,某些 SNP 位点可能成为预测英夫利昔单抗疗效的标志物。

[关键词] 白细胞介素 33; 单核苷酸多态性; 克罗思病; 溃疡性结肠炎

炎症性肠病( inflammatory bowel disease,IBD) 是一种病因尚不清楚的慢性非特异性肠道炎症性疾病,包括溃疡性结肠炎( ulcerative colitis,UC) 和克罗恩病( Crohn disease,CD) 。近年来,炎症性肠病的发病率明显上升[1-2]。然而,其发病机制仍未明确,目前认为是由遗传、环境和免疫等多因素共同作用所致。

白细胞介素 33( interleukin-33,IL-33) 是新近发现的炎症因子,具有抑制和促进炎症的双重作用[3-4],与多种免疫及过敏性疾病相关[5-6]。研究发现,其在 IBD 患者肠、黏膜和血清中明显异常表达[7-8],并在 IBD 炎症、黏膜愈合及纤维化等方面发挥重要作用[9]。Latiano 等[10]近期发现 IL-33 基因单核苷酸多态性( single nucleotide polymorphism,SNP)rs3939286 增加意大利人 IBD 发病风险,而关于 IL-33基因多态性与中国人群 IBD 的关系尚无报道,本研究旨在探讨 IL-33 基因单核苷酸多态性与中国南方人群 IBD 发病及临床表型间关系。

材 料 和 方 法

1 研究对象

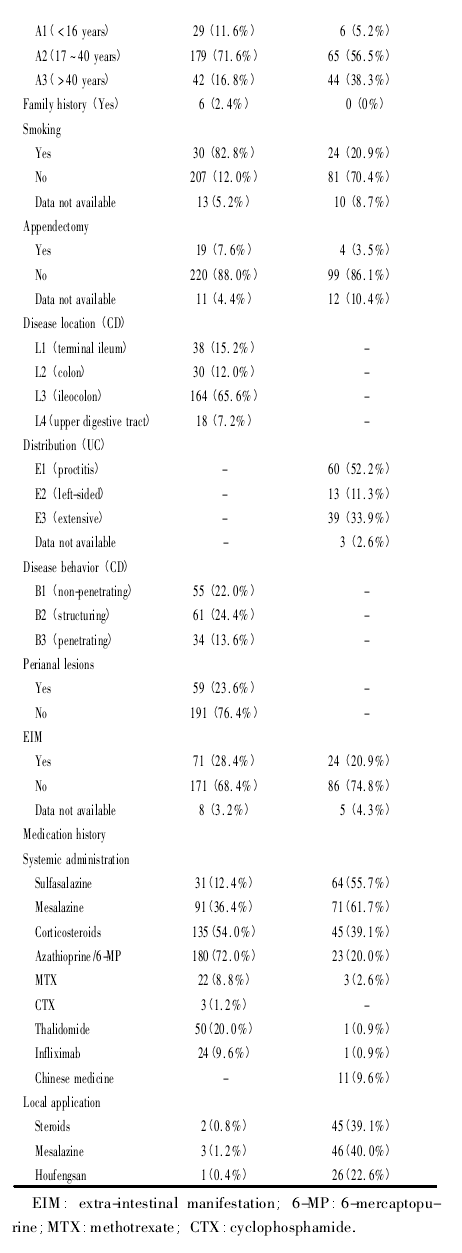

将我院 2003 年 ~ 2012 年 IBD 诊治中心确诊的 365 例 IBD 患者 ( CD 250 例,UC 115 例) ,以及同期在我院健康体检的 622 名性别、年龄匹配的健康人( 无免疫系统相关病史) 纳入本研究。IBD 诊断标准参考 2012 年中华医学会消化病学分会推荐标准[11],基于临床表现、消化内镜及组织学检查作出临床诊断,确诊病例为经病情观察符合 CD/UC 病程经过或通过手术取得病理诊断者。临床资料通过查阅我中心 IBD 数据库获得,包括患者人口学资料及临床分型特征,即性别、发病年龄、症状、吸烟史、家族史、肠外表现、肛周病变、临床特征等,IBD 临床分型采用蒙特利尔分型标准[12],见表 1。本研究已通过中山大学附属第一医院临床研究伦理委员会批准,标本采集获得研究对象的知情同意。

2 方法

2. 1 基因组 DNA 获取 采集患者及健康对照每人 2 mL 外周血,利用天根血液基因组织 DNA 提取试剂 盒 ( 北 京 天 根 有 限 公 司) 提 取 基 因 组DNA。操作步骤参见试剂盒说明书。

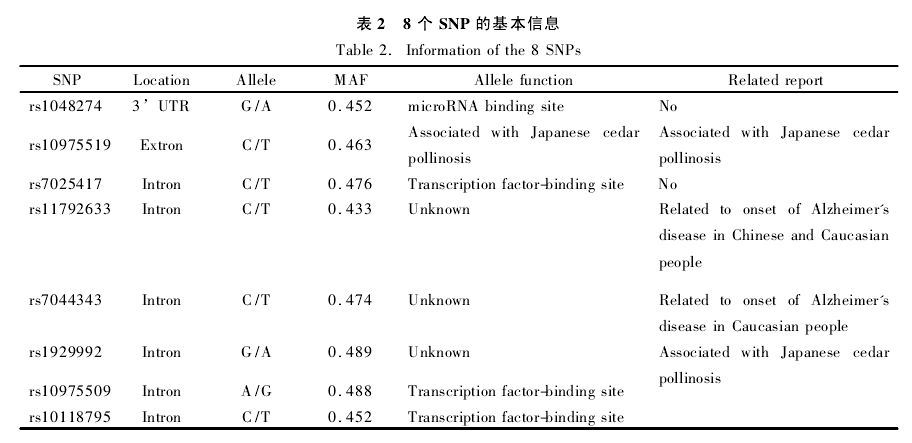

2. 2 SNP 挑 选 及 分型 检测 本研究选择的 8 个标签 SNP( Tag - SNP) 是综合考虑已有文献对于IL-33 与疾病关系的报道以及 SNP 位点在 IL-33基因的具体位置而确定的,前者基于 IBD 与多种免疫相关疾病存在基因重叠,后者基于突变点是否可能影响 IL-33 的表达及功能( http: / /www. nc-bi. nlm. nih. gov / SNP / snp _ ref. cgi? chooseRs =

doublehit&locusId = 90865 &mrna = NM _001199640 . 1 &ctg = NT _ 008413 . 18 &prot = NP _001186569 . 1 &orien = forward&refresh = refresh ) 。各位点的功能特性、最小等位基因频率及与疾病的关系情况见表 2。SNP 检测采用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术( MALDI-TOF MS) ,由深圳华大基因有限公司完成。

2. 3 相关评判标准 内镜下黏膜愈合情况依据CDEIS 评分分为愈合、部分愈合和未愈合 3 个等级; 愈合定义为 CDEIS 评分 < 3 分和( 或) 内镜下未见溃疡; 部分愈合定义为 CDEIS 评分 3 ~ 6 分和( 或) 内镜下肠道黏膜轻度炎症、小糜烂、浅溃疡或者溃疡较前好转; 无效定义为 CDEIS 评分较前下降 < 5 分,溃疡仍然存在,较前无明显消失或者变浅[11,13]。英 夫 利 昔 单 抗 临 床 疗 效 评 估 依 据CDAI[11],临床有效定义为 CDAI 下降≥70 分,临床缓解定义为 CDAI 下降虽 < 70 分但 CDAI < 150分,临床无效为使用英夫利昔单抗治疗 10 周时患者临床症状未改善且 CDAI 评分 > 150 分。

3 统计学处理

应用 SPSS 13. 0 统计软件分析。根据 Hardy-Weinberg 遗传平衡定律,采用χ2检验分析 CD、

UC 及对照组样本的群体代表性。各 SNP 位点在病例组与对照组基因型及等位基因分布频率的比较采用 Pearson χ2检验; 基因型及等位基因与 IBD临床特征间关系采用单因素和 Logistic 回归分析,计算优势比( odds ratio,OR) 及其 95% 置信区间( confidence interval,CI) ,其中 OR 值经性别和年龄校正。数据以均数 ± 标准差( mean ± SD) 表示。以 P < 0. 05 为差异有统计学意义。

结 果

1 一般情况

本研究病例组共纳入 365 例 IBD 患者,均为中国南方汉族人( 表 1) ,其中 CD 250 例,UC 115例。CD 患者平均年龄( 32. 7 ± 12. 3) 岁,其中男性 160 ( 64. 0% ) 例; UC 患者平均年龄( 38. 0 ±13 . 6 ) 岁,男性共 68 ( 87 . 0 % ) 例。 对照组共 622名,平均年龄( 31. 4 ± 8. 0) 岁,男性 400( 64. 3% )例。CD 及 UC 组与对照组间的性别和年龄构成比均无显著差异( P > 0. 05) 。

2 IL-33 各 SNPs 基因型在 IBD 患者及健康人群中的分布

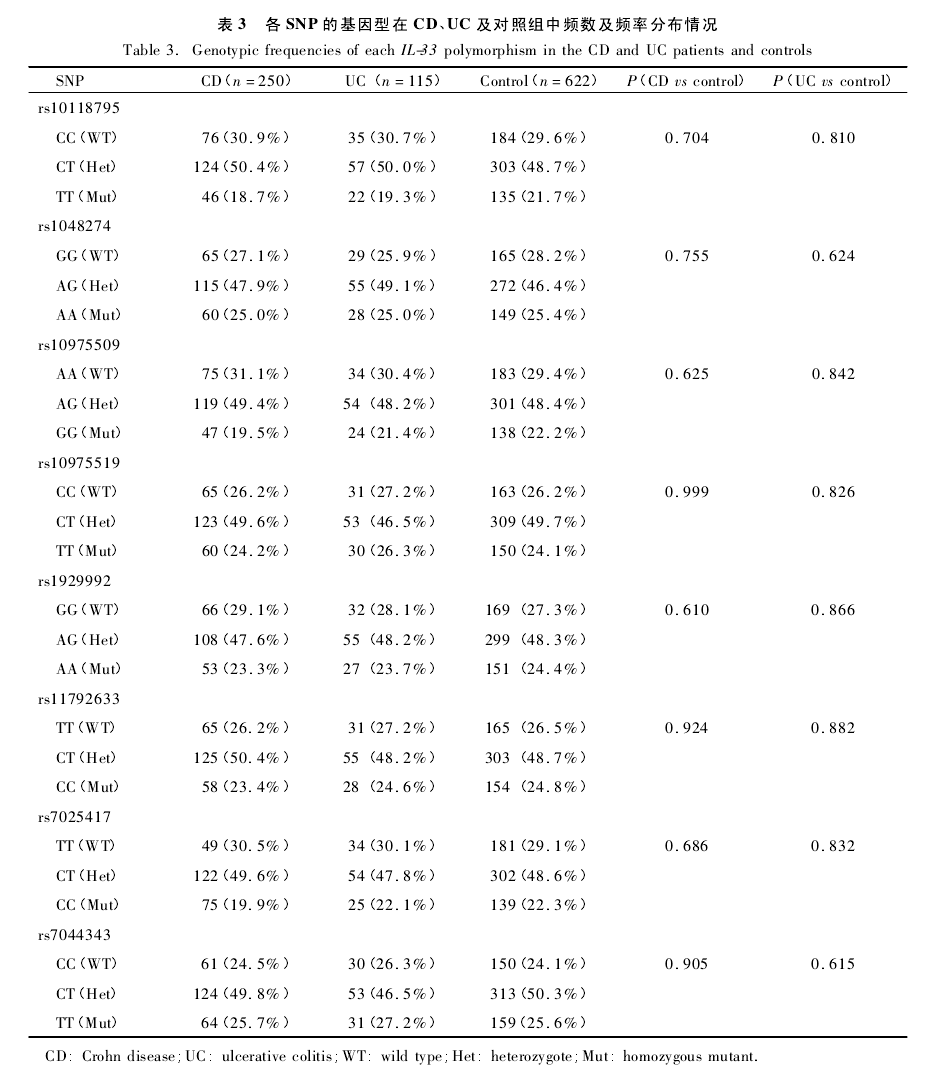

挑选的 8 个 SNP 在 CD、UC 及对照组中基因型 分 布 频 率 均 符 合 Hardy-Weinberg 平 衡 ( P >0. 05) ,具有群体代表性。 进一步分析比较发现,这 8 个 SNP 位点的基因型及等位基因频率在病例及对照组中均无显著差异( P > 0. 05) ,见表 3。

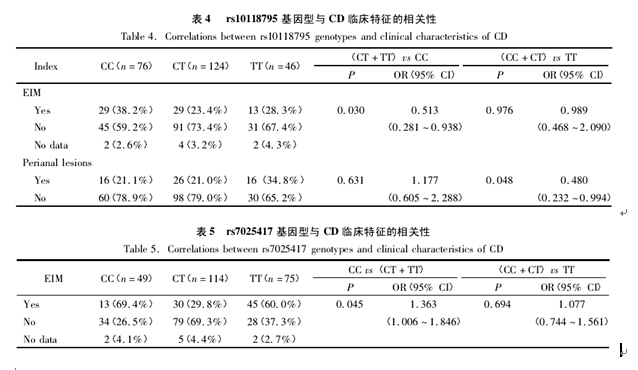

3 IL-33 各 SNPs 基因型与 IBD 临床表型的关系rs10118795 和 rs7025417 的基因型与 CD 患者肠外表现相关。rs10118795 含等位基因 T 的基因型( 包 括 CT 和 TT) 是 肠 外 表 现 的 保 护 因 素( P < 0. 05,OR = 0. 513,95% CI: 0. 281 ~0 . 938 ) ,见表 4 ; 而 rs7025417 CC 基因型的 CD 患者出现肠外表现的风险更高( P < 0. 05,OR =

1. 363 ,95 % CI: 1 . 006 ~ 1. 846 ) ,见表 5 。

rs10118795 及 rs10975519 与 CD 患者肛周病变相关,而 rs10975509 跟 CD 患者初诊时病变部位相关。rs10118795 含 C 等位基因的基因型( CC 和 CT) 降低肛周病变风险( P <0.05,OR =0.480,95% CI: 0.232 ~0. 994) ,见表 4; 而 rs10975519 野生纯和子 CC 显著增加肛周病变风险( P <0. 05,OR =2. 054,95% CI: 1.053 ~ 4. 009) ,见表 6。对于 rs10975509,其与上消化道型 CD 高度相关,含 G 等位基因的基因型( GA 和 GG)

增加上消化道型 CD 风险( P < 0. 05,OR = 3. 570,95% CI: 1. 328 ~ 9. 600) ,同时该 SNP 的 A 等位基因是回结肠型 CD( P < 0. 05,OR = 0. 613,95% CI:0. 377 ~ 0. 996) 的保护因素,见表 7。

在 SNP 与英夫利昔单抗治疗疗效关系分析中,共纳入 29 名长期行英夫利昔单抗治疗 CD 患者,我们分析了8 个 SNP 位点基因型与10 周、30 周内镜黏膜愈 合 情 况 及 临 床 疗 效 的 关 系。rs10118795、rs10975509 和 rs7025417 基因型与英夫利昔单抗治疗后 CD 患者 30 周黏膜愈合相关( 分别为 P <0. 05、P < 0. 01 和 P < 0. 05) ,见表 8,但进一步分析未能明确某一个基因是 30 周黏膜愈合的危险或者保护因素。8 个 SNP 与英夫利昔单抗治疗临床疗效无关。

同时,对这 8 个 SNPs 与 UC 发病及临床表型的关系的分析未发现相关性( P >0. 05) 。

讨 论

IBD 作为一种发病率逐年增加的肠道非特异性炎症性疾病,其发病机制目前尚不清楚,研究表明遗传、免疫、环境等多种因素参与到 IBD 发病中。在遗传方面,IBD 国际基因协作组通过 GWAs 及基因芯片技术已经发现有关 IBD 的 163 个基因位点[14],尽管如此,仍有约 30% 常见变异型未被包括在内。许多研究显示,炎症因子及其受体基因的 SNP 与IBD 疾病易感性相关,例如很多 IL-1 家族成员,如IL-1β[15]、IL-1RA[16]、IL-18 等[17],它们的基因 SNPs均与 IBD 疾病易感性相关。IL-33 是 IL-1 家族的新成员。研究发现,其对炎症具有双向调节作用: 一方面,可进入核内抑制基因转录[3],最终抑制炎症信号通路; 另一方面,可通过与跨膜 ST2( ST2L,需 IL-1RAcP 辅助)[4]作用激活炎症通路,从而促进肠道炎症; 此外,IL-33 还可促进 IBD 炎症慢性转化并参与肠黏膜愈合、上皮修复及纤维化过程[18]。

本研究选择了 IL-33 基因的 8 个 SNP 位点,研究其与中国南方汉人 IBD 间的关系。数据分析结果显示,这 8 个 SNP 位点并不增加 IBD 发病风险,但我们发现 rs10118795、rs7025417、rs10975509 和rs10975519 影响 CD 的临床表型。rs10118795、rs7025417 和 rs10975509 均位于转录因子结合位点( transcription factor binding site,TFBS) ,TFBS 是与转录因子结合的 DNA 序列,它们与转录因子相互作用调控基因的转录过程,因此这些位点的变异可能影响 IL-33 的表达,从而影响疾病表型。我们研究首次发现这 3 个 SNP 位点与 CD相关。rs10118795 T 等位基因是肠外表现的保护因素,且 C 等位基因携带者出现肛周病变的风险降低; 而在 rs7025417,携带基因型 CC 的 CD 患者出现肠外表现的风险更高; rs10975509 则与 CD 病变部位相关,AA 基因型的患者出现上消化道型 CD 风险更高,同时数据显示该 SNP GG 基因型增加出现回结肠型 CD 的风险。最后,我们还发现这 3 个 SNP的基因型与英夫利昔单抗治疗后 CD 患者 30 周黏膜愈合相关,但进一步分析未发现哪一个基因是 30周黏膜愈合的危险或者保护因素,可能是样本量不足所致。rs10975519 和 rs1929992 在日本人花粉症中有报道[19],前者与花粉症发病无关,而后者 CC 型基因增加该病发病风险。本研究并未发现 rs1929992与中国 IBD 发病及临床表型相关,但 rs10975519 CC型增加 CD 患者出现肛周病变机会,据报道[19]rs10975519 位于 IL-33 基因外显子区域,可出现错意突变,并与周围碱基形成剪切增强子或剪切沉默子,由此可能影响 IL-33 的表达水平或者 mRNA 稳定性。rs11792633 和 rs7044343 均为内含子,前者与汉人及白种人阿尔兹海默病发病相关,其 T 等位基因为该疾病的保护性因素,而后者只与白种人阿尔兹海默病发病相关[20],但本研究未发现它们在 IBD中的作用。

由于这 8 个 SNP 位点存在高度连锁不平衡,所以未进一步做单体型分析。另外,本研究中纳入进行 IL-33 SNP 与英夫利昔单抗治疗疗效关系分析的样本数目过少,因此,它们之间的具体关系有待继续论证。IBD 的遗传背景十分复杂,作为一种多基因疾病,不同的人种、国家甚至地区间均存在遗传易感性差异,本研究分析了 IL-33 与中国南方汉人 IBD 遗传易感性的相关性,发现了与中国南方人群相关的tSNPs,其中 rs7025417 跟 CD 临床表型相关,然而Latiano 等[10]

研究表明,rs7025417 跟意大利 IBD 的发病及临床表型均无关,这进一步说明不同种族存在着遗传易感性差异; 此外,IL-33 与其他人群的关系有待进一步研究,以便全面认识 IL-33 与 IBD 的关系。IL-33 基因多态性与其表达是否相关,其多态性参与调节 IBD 疾病进展的具体机制仍有待研究。