刘占举: 抗TNF单抗治疗炎症性肠病

来源:

研究简介:

欧洲一项多中心研究表明,在接受抗肿瘤坏死因子α(TNF-α)单抗治疗的炎症性肠病(IBD)患者中,约5%新发银屑病样皮肤损害;吸烟为形成上述皮肤损害的主要危险因素。论文发表于《消化道》4月刊(相关文献:Gut 2013)。

此项研究纳入434例接受抗TNFα单抗治疗的IBD患者,21例(4.8%)患者出现银屑病样皮肤损害,其中克罗恩病(CD)19例,溃疡性结肠炎(UC)2例。9例出现有严重皮肤炎症损伤的CD患者停止使用抗TNF单抗治疗,改用抗IL-12/IL-23p40单抗(优特克单抗,ustekinumab,45mg,分别于第0、4周皮下注射)治疗,第16周时发现皮肤损伤得到有效控制,有效率为100%。

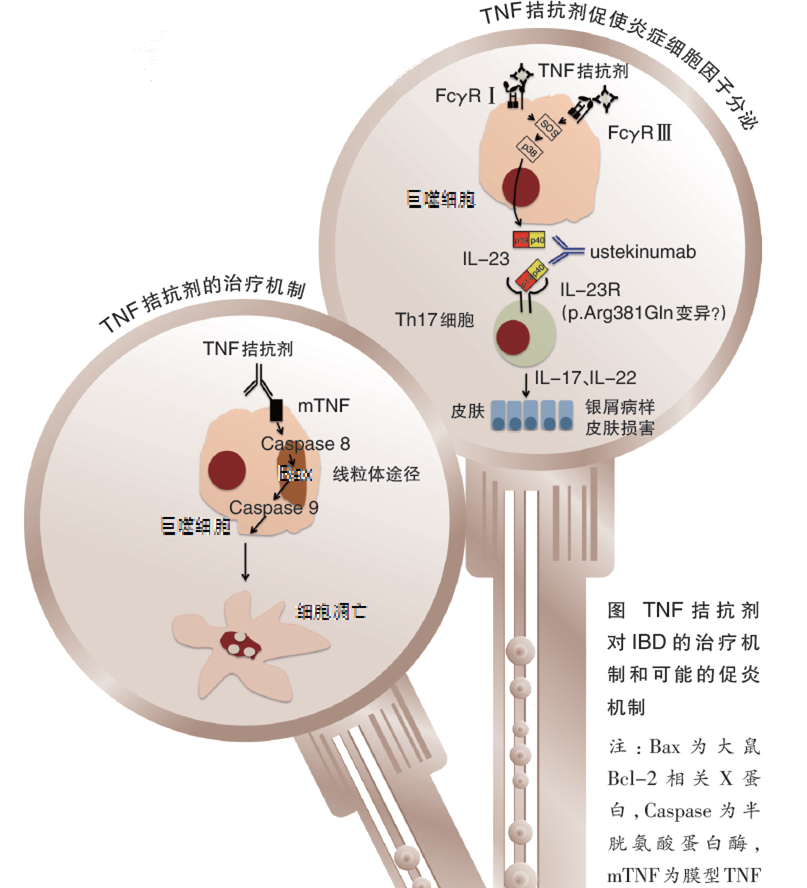

进一步分析发现,白细胞介素(IL)17A/IL-22分泌型Th17细胞、干扰素(IFN)γ分泌型Th1细胞和IFN-α表达细胞浸润为皮肤病变的组织学特征。基因学分析发现,皮肤病变与IL-23R基因rs11209026和rs7530511位点变异有密切关系。

专家点评:抗TNF单抗治疗IBD出现银屑病样皮肤改变的机制和治疗

炎症性肠病(IBD)主要包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC),是发生在胃肠道原因不明的慢性复发性炎症性疾病。目前研究发现,肠黏膜组织内免疫应答系统对肠腔内细菌抗原的异常免疫应答,是引起肠黏膜组织炎症损伤的重要原因,参与了IBD的病理生理发生过程。基于近年来对IBD发病机制的深入研究以及生物技术在临床上的转化应用,对IBD患者的临床治疗有了革命性的进步,生物制剂给IBD患者治疗带来了新曙光。

目前在欧美临床上对IBD患者使用的生物制剂包括抗TNF单抗[英夫利西单抗(infliximab)、阿达木单抗(adalimumab)、赛妥珠单抗(certolizumab)、戈利木单抗(golimumab)],抗整合素α4b7单抗,抗IL-12/IL-23p40单抗等,临床应用显示有良好的疗效。然而在国内临床上,针对IBD患者使用的生物制剂仅有infliximab,国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准使用于活动期CD患者,合并有瘘管及其他自身免疫性疾病(类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病)。自2007年在国内临床上使用以来,显示其可以诱导CD患者病情缓解,尤其对早期、病程短,无肠道狭窄和穿孔者效果更好,促使瘘管闭合,预防手术后复发,维持临床症状缓解。

但在使用抗TNF单抗治疗过程中,常出现不同程度的并发症,主要包括系统或局部感染、输液/过敏反应、抗抗体、系统性红斑狼疮、银屑病样皮肤症状改变、淋巴瘤及中枢神经系统脱髓鞘疾病等。这些副作用的发病机制和原因仍不清楚,目前临床上对这些副作用的诊断、治疗、以及预防也没有规范化的指南。

近期,《Gut》报道了一项研究显示,434例白种人IBD患者接受infliximab和adalimumab治疗后,21例(4.8%)患者出现银屑病样皮肤症状改变,吸烟、体质指数(BMI)升高、病程短是抗TNF单抗治疗过程中诱发上述皮肤损伤症状的高危因素。

当前对抗TNF单抗治疗过程中诱发类似银屑病样皮肤改变的发病机制、原因、诱导因素及临床治疗等知之甚少。既往研究发现,在银屑病皮肤炎症组织内有大量激活的淋巴细胞浸润,促炎症细胞因子(如TNF、IFN-α、IL-12、IL-23、IL-17A)表达显著升高,这些免疫病理学特征确实与抗TNF单抗治疗存在矛盾。还有研究发现,在银屑病炎症皮肤组织内浆细胞样树突状细胞(pDC)浸润增多,而TNF-α可以抑制pDC分泌IFN-α。但亦有研究发现,抗TNF单抗治疗可以上调皮肤组织内IFN-α水平,从而诱导银屑病样皮肤损伤;抗TNF单抗治疗还可以促使CXCR3阳性淋巴细胞在皮肤组织内移动、归巢和浸润,加重皮肤炎症反应。

本研究给我们提供的重要信息在于,IBD患者在接受抗TNF单抗治疗过程中应密切观察各种副作用的出现,基因型分析(如IL-23R基因多态性)对预测银屑病样皮肤症状改变非常重要,抗IL-12/IL-23p40单抗可有效控制皮肤炎症损伤。

近年,生物制剂(如infliximab)在国内临床上也开始应用于IBD患者的治疗,并显示了良好的疗效,但感染、输液/皮肤过敏反应等副作用也有报道。因此,我们在临床上应更加密切观察这类药物不良反应,选择最佳的适应证,同时应高度重视IBD发病机制的研究,基因学和免疫学发病机制的探索正是国内的薄弱环节,这也是我们所有医疗同仁们正在努力的方向。

专家观点

“这是在IBD患者中开展的抗TNF单抗诱导银屑病的首个前瞻性研究,并得出了上述损害的发生率(约5%),因此可将其作为抗TNF单抗治疗的一个相关副作用。吸烟则为形成上述皮肤损害的主要危险因素。同时,我们首次发现,此类患者对抗IL-12/IL-23抗体(ustekinumab)有着非常高的治疗反应。”

――论文通讯作者、德国路德维希·马克西米利安大学 布朗(Brand)博士

“在接受抗TNF单抗药物治疗的IBD患者中,可矛盾性地出现其他免疫介导炎性疾病(IMID)。该研究发现,62%的患者通过局部治疗得以改善。

对于治疗无效者,将infliximab调整为adalimumab未能显著改善皮肤病损,改用ustekinumab则改善患者症状。因此,对于局部治疗无效且仍须继续治疗克罗恩病的患者,调整为ustekinumab是一种有效的治疗方法。”

――同期述评共同作者瑞士伯尔尼大学医院 尼斯(Niess)博士、意大利马尼塔斯临床和研究中心 达纳斯(Danese)博士

“本研究给我们提供的重要信息在于IBD患者在接受抗TNF单抗治疗过程中应密切观察各种副作用的出现,基因型分析(如IL-23R基因多态性)对预测银屑病样皮肤症状改变非常重要,抗IL-12/IL-23p40单抗可有效控制皮肤炎症损伤。”

――国内点评专家、同济大学附属第十人民医院消化内科刘占举教授