缪应雷: 抗生素治疗克罗恩病的合理选择与应用

来源:

摘要

克罗恩病(Crohn's disease, CD)是一种慢性复发性肠道炎症性疾病, 其发病机制至今尚不明确。 大量的研究表明肠道细菌参与CD的始动和持续, 抗生素通过改变肠道菌群发挥作用, 单独或联合其他药物使用, 是治疗CD的合理策略。 虽然已有研究证实抗生素对活动期CD、静止期CD、预防术后复发、肛周瘘管等都有疗效, 但抗生素目前仍只被推荐用于有感染并发症的CD患者。 抗生素用于治疗CD仍需大样本、多中心循证医学证据。 目前被大家广泛应用于CD治疗的抗生素有甲硝唑、喹诺酮药物和利福昔明等, 尽管疗效得到大家的认可, 但缺乏足够的理论支撑, 且目前药物的不良反应, 使得合理规范的使用抗生素治疗CD仍是临床一大难题。

核心提示: 研究证实抗生素对活动期克罗恩病(Crohn's disease, CD)、静止期CD、预防术后复发、肛周瘘管并发症等都有疗效, 但抗生素是否需要及种类、剂量、维持时间、是否需要与其他治疗联用以及长期使用可能带来的不良反应, 仍需更多循证医学证据。

引言

克罗恩病(Crohn's disease, CD)是一种慢性复发性肠道炎症性疾病, 其发病机制至今尚不明确。 目前广为大家接受的机制是: 在环境因素作用下, 肠道菌群及产物刺激肠道黏膜免疫系统, 诱发具有遗传易感人群的肠道免疫系统功能紊乱, 引起T细胞活化以及体液免疫的发生, 导致CD发生[1]。 目前CD治疗常选用减轻炎症的氨基水杨酸制剂、糖皮质激素, 抑制宿主对细菌的过度激活的免疫反应的免疫调节剂以及以炎症反应过程的不同环节为作用靶点的生物制剂。 但这些药物临床治疗效果欠佳, 不良反应较大, 病情常反复。 比起单纯的改善症状、抑制宿主的免疫反应及炎症过程的治疗, 减少发病始因的治疗策略更有优势[2]。

肠道细菌被认为是参与CD发病的始动和持续因素。 虽然尚缺乏足够的证据证实存在特异的细菌与CD的发病相关, 但结核分枝杆菌、假单胞菌、大肠杆菌、脆弱拟杆菌等被均报道过与CD密切相关[3]。 在无菌动物体内构建肠道炎症模型的失败; CD好发部位是肠道接触细菌最多的部位; 广谱抗生素能改善慢性肠道炎症, 对粪流(fecal stream)进行外科转移手术能预防CD病的复发; CD患者肠道拟杆菌等厌氧菌增多, 而双歧杆菌、乳酸菌等益生菌的减少等这些发现都说明了肠道菌群对CD的发生发展有重要作用[4,5]。 抗生素通过改变肠道菌群发挥作用, 单独或联合其他药物使用, 是治疗CD的合理策略。

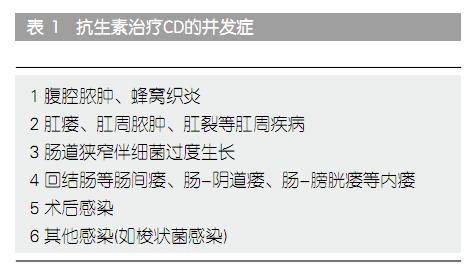

目前被大家广泛应用于CD治疗的抗生素有甲硝唑、喹诺酮药物和利福昔明等。 他们不仅用于治疗CD并发症(表1), 亦用于CD活动期、术后预防复发的治疗。 尽管疗效得到大家的认可, 但缺乏足够的理论支撑, 且目前药物的不良反应, 使得合理规范的使用抗生素治疗CD仍是临床一大难题。

1 抗生素在CD治疗中的作用

1.1 抗结核药物 1913年, Dalziela等[6]发现副结核分枝杆菌(M. avium subspecies paratuberculosis, MAP)感染反刍动物后, 能诱发慢性非干酪样坏死性肠炎, 与人类CD的病理改变有很多相似之处, 由此认为MAP感染可能是引起CD的病因。 近100年来, 大量研究集中在副结核分枝杆菌感染与CD发病的关系上, 但两者之间的关系仍不明确。 1980-1990年, 有大量研究报道了在CD患者血液和肠黏膜组织中能分离出MAP, 推测MAP是CD的病因[7]。 基于此, 许多抗结核药物用于临床CD的治疗中。 但2007年Selby等[8]使用氯法齐明、克拉霉素、利福布丁3种抗结核药物对213例CD患者进行持续两年的观察治疗, 结果发现仅在最初的联合布地奈德治疗的16 wk能观察到显著疗效, 接下来的两年, 在任何时间点都没发现抗结核药物组与对照组有显著的区别。 将抗结核药物与激素联合也收效甚微。 由此认为这3种抗结核药物并不能有效治疗CD。 就此MAP与CD的关系遭到了质疑, 但这结果并不能完全否定MAP在CD发病中的作用。 此研究选取的联用的3种抗结核药物虽然对MAP有很好的治疗效应, 但剂量选择相对较低, 而对照组的美沙拉嗪或硫唑嘌呤也有潜在的抗结核活性, 因此与对照组无区别并不能说明其无效。 而现在被大家广为接受的CD治疗药物抗肿瘤坏死因子在对宿主抵抗结核分枝杆菌的过程中也发挥了重要作用。 且一些临床研究也发现抗结核药物对CD有治疗作用。 虽然不能排除这些抗结核药物具有的广谱抗菌活性(例如利福霉素及其衍生物利福昔明, 能有效的抗拟杆菌、衣原体、李斯特菌等), 但抗结核药物对CD的治疗作用不能忽视[9,10]。

1.2 广谱抗菌药 MAP并不是被研究的引发CD的唯一病原体, 耶尔森氏鼠疫、李斯特菌、衣原体等都被报道是CD的病因。 且研究发现CD患者肠道致病菌增加, 而益生菌减少是发病的重要原因[11]。 抗生素可能通过不同方式达到对CD起到治疗作用, 例如通过降低患者肠腔内的有害细菌, 促进益生菌生长达到减轻炎症、缓解病情、防止复发; 通过减少肠腔内细菌对周围组织的侵犯, 减少细菌迁移和系统播散以改善疼痛、腹泻等症状[12]。 尽管研究者们仍在探索细菌是CD的最初病因, 抑或只是通过破损的肠道壁加重患者症状, 还是通过各种途径引起免疫系统的过度激活, 但临床上已经广泛使用抗生素治疗各个阶段的CD[13]。

1.2.1 活动及静止期CD: 具有黏附侵袭性的大肠杆菌也在CD患者的肠黏膜组织中被发现, 这种致病菌侵入巨噬细胞中, 并在细胞内复制, 从而导致肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α, TNF-α)的大量释放, 其在CD的发生发展中起重要作用[14]。 克拉霉素是一种广谱的大环内脂类抗生素, 能渗入巨噬细胞, 有效的杀灭致病菌, 但现有的研究证实其对CD的治疗效果不佳, 故不推荐临床使用[15]。

CD治疗中最常用的两个抗生素是甲硝唑和环丙沙星。 这两种抗生素均具有广谱抗菌活性和免疫调节作用, 对肠杆菌等厌氧菌有很强的抗菌活性。 他们被多项临床实验用于CD活动期的治疗, 尽管结果存在争议, 但能肯定其对结肠或回结肠活动期CD有很好的治疗作用[16,17]。

抗生素要对CD达到治疗作用往往需要长期使用, 但是不良反应的高发限制了其使用。 口服不易吸收, 在肠道浓度较高的广谱抗生素利福昔明在此方面显现了更大优势。 由于其较少的副作用, 能被患者长期耐受, 近年来作为CD治疗药物被广泛研究。 临床研究证实其能显著改善CD患者的症状, 尤其是轻中度CD、激素抵抗或依赖的患者[18,19]。 虽然已有报道称使用利福昔明可导致难辨梭状芽孢杆菌( clostridium difficile , Cd )感染[20], 但其仍被学者们推荐用于对甲硝唑耐药患者的治疗。

1.2.2 预防术后复发: 肠道切除术后防止复发是CD手术患者预后好坏的关键, 而抗生素的合理利用是重点。 术后复发与细菌或其产物有密切关联是公认的。 术后回盲瓣的缺失, 使细菌定植于小肠, 可能是复发的主要原因[21]。 术后复发的抗生素集中在甲硝唑、奥硝唑或者两者与其他药物的联合使用。 预防术后复发通常需要长期服药, 而此两种药物所带来的不良反应制约着临床应用[22]。 亦有研究建议使用甲硝唑3 mo后使用硫唑嘌呤维持治疗, 以降低抗生素长期使用的不良反应[23]。 利福昔明因为其较少的不良反应, 所以在预防治疗方面具有很大潜力。

1.2.3 肛周疾病及瘘管: CD患者常并发肛周病变, 肛瘘最常见, 单一手术治疗疗效不佳, 常出现术后复发, 需积极予以药物治疗[24]。 甲硝唑和环丙沙星已被多项研究证实能有效地减少瘘管的流量, 促进瘘管愈合[25]。 甲硝唑和环丙沙星是治疗非复杂性肛周瘘管的一线用药。 通常在脓肿引流后, 持续使用3 mo的甲硝唑[10-20 mg/(kg?d), qd ]、环丙沙星(500 mg, bid )或两者联用, 其效果显著。 而对于难治性瘘管, 联合硫唑嘌呤、英夫利昔单抗疗效更佳[26]。 维持治疗也应考虑上述抗生素。 尽管大量研究证实抗生素对肛周疾病治疗有效, 但多为非对照的小样本研究。 这些研究中, 甲硝唑及环丙沙星虽然能降低瘘管症状, 但并不能显著促使瘘管的闭合。 另外, 一旦停药, 容易复发, 且抗生素的不良反应也限制了其在临床上的使用。 但除口服外, 使用10%甲硝唑软膏(0.7 g/次, tid )治疗肛周CD, 患者肛周流脓和肛周疼痛明显好转, 且有良好的耐受性和较少的不良反应, 可作为CD肛周流脓和肛周疼痛的辅助性治疗手段[27]。

1.3 现存的缺陷

1.3.1 作用部位: CD可发生于从口腔至肛门整个消化道黏膜, 主要以回肠末端和升结肠部位为主。 肠道细菌在不同个体、不同部位大有不同, 不同抗生素对不同部位的治疗效果亦是不一样的[50]。 Sutherland等[36]对99例活动期CD使用甲硝唑发其对病变位于结肠或回结肠病变者均有效, 而对单独的小肠无效。 而Leirper等[15]对25例对美沙拉嗪、激素、硫唑嘌呤治疗无效的活动期患者予克拉霉素治疗, 发现克拉霉素短期使用能减少哈维-布拉德肖指数, 但与病变部位无关。 因此需要根据病变部位选择合适的抗生素。 但现大部分研究并不严格对比不同部位的抗生素治疗效果, 且这些研究样本较少, 缺乏对照, 要针对不同部位的CD选择不同药物提供依据, 还需更大样本、随机对照试验。

1.3.2 疾病的进程及表现: CD患者处于活动期(轻、中、重)及术后, 选用的抗生素是不一样的。 各项指南均不提倡轻中度CD患者使用抗生素, 但重度却意见不一。 而目前的研究大部分并没有很好的区分活动期CD的活动度, 仅泛泛而谈抗生素应该用于活动期还是静止期CD, 因此具有很大局限性。

术后的维持治疗多推荐使用免疫调节剂和生物制剂, 但由于两类药物有较多的禁忌症, 导致许多患者无法受益[51]。 而抗生素对CD术后预防复发的研究为这些患者提供了可选方案。 已证实甲硝唑与奥硝唑对减少CD术后复发有疗效。 且使用甲硝唑3 mo后再使用硫唑嘌呤治疗1年的一项随机对照实验发现治疗组较安慰组内镜复发率明显降低[23]。 这些药物治疗的有效性对CD患者术后复发提供了更多的选择。 但术后维持往往需要长期用药, 抗生素的不良反应限制了其长期使用。 仍需要进一步研究发掘新的药物,或者几种药物联用减少不良反应, 从而获得最大的治疗效应。

1.3.3 早晚、剂量及时间长短: 目前公认术后复发与细菌或其产物是有密切关联的。 术后回盲瓣的缺失, 导致细菌易定植小肠, 可能是复发的主要原因。 体外再灌注实验发现术后8-10 d, 肠道炎症容易再次复发, 并且一旦出现狭窄、穿孔等并发症, 难以逆转治愈。 因此, 提倡术后早期使用抗生素治疗。抗结核药物治疗有效性的争议就存在于是否应用了最佳剂量。 广谱抗菌药在临床治疗时同样存在这个问题。 Prantera等[45]对83例CD活动期患者按利福昔明(800mg qd )、利福昔明(400 mg bid )及安慰剂分3组治疗, 结果发现3组缓解率分别为32%、52%、33%, 无效率为12%、4%、33%, 利福昔明分次服用效果更佳。 另一个多中心、随机、双盲的410例中度活性CD患者, 分为利福昔明-EIR(rifaximin extended intestinal release)400、800、1200 mg, 两次/d, 与安慰剂组对比, 800 mg组明显高于安慰组[52]。 可见同一抗生素不同剂量, 不同服用方法所达到的效果是不一样的。 这也为后续筛选抗生素的有效剂量、给药途径、服用方法提供了启示。 还有大量研究证实抗生素在诱导和维持CD缓解的时间为一年, 延长使用时间并不会使患者多获益。

1.3.4 联合使用: 由于各个药物的抗菌谱不一, 且目前尚未发现CD发病的特异细菌, 因此药物的不良反应使得临床治疗选择方案时需注意联合用药。 在CD的治疗中, 无论是多种抗生素联合使用, 还是抗生素与一些经典的传统治疗手段联合应用, 其机制和安全性尚缺乏足够的多中心随机双盲临床对照试验证实。 因此, 对于如何联用抗生素及其剂量和疗程等问题, 尚需进一步探讨和研究。

1.3.5 不良反应: 抗生素治疗失败最常见的原因是由于药物的不良反应导致患者不能很好的耐受。 除甲硝唑能引发不可逆神经损伤, 环丙沙星可引起伪膜性肠炎等, 抗生素治疗CD最引人关注的是Cd 的感染, 最常见的是此细菌引起的相关性腹泻(clostridium difficile associated diarrhea,CDAD)。 近年来, 氟喹诺酮类药物已被证实是引发Cd 感染的主要原因。 对美国1998-2004年所有炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)与非IBD人群中的CDAD进行比较的研究中, 发现IBD人群明显高于非IBD。 2004年IBD患者中CDAD发病率为1。8%, 到2005年已上升至4。6%。CDAD是抗生素相关性腹泻的主要原因, 具有较高的住院率及死亡率, 还会增加CD的复发风险。

因此, 使用抗生素的CD患者需警惕此并发症的发生。 关于抗生素的各项研究虽然指出此类不良反应, 但都简单提及, 缺乏对CD患者抗生素治疗后引发的并发症的系统回顾及Meta分析。

1.3.6 我国现状: 我国现缺乏抗生素治疗CD的临床研究。 原因可能由于CD的发病率较低, 临床医师缺乏对该病的正确认识。 且由于其症状与感染性疾病、结核性肠炎相似, 临床诊断、治疗上常存在误诊误治, 使得CD临床资料较少。 现我国来自多中心的大宗抗生素治疗CD的报道匮乏, 大多是单一中心的少量甚至个别的病例报道。 而这些少量的案例也对因对治疗CD的抗生素认识的缺乏, 不足以作为我国CD患者选用抗生素的循证医学证据。 由于CD患者临床表现与感染性肠炎有相似之处, 且常并发脓肿等并发症, 因此我国治疗CD时多经验性的应用抗生素。

2 关于抗生素用于CD治疗的意见指南

2.1 欧洲克罗恩病和溃疡性结肠炎组织(European Crohn's and Colitis Organisation, ECCO)诊断和治疗CD意见(2010年) 轻中度回盲部CD由于不良反应不推荐使用抗生素。 而重度CD使用时则要注意并发症。 当影像学证实有脓肿, 或发热, 腹部有压痛时可考虑使用抗生素。 腹腔脓肿应予抗生素、穿刺引流; 若出现梗阻时需手术,梗阻症状控制后, 建议使用抗生素治疗。 由于缺乏证据, 并不推荐抗生素用于维持缓解治疗, 亦不推荐抗结核药物治疗CD[53]。

2.2 英国胃肠病学会(the british Society of Gastroenterology,BSG)关于IBD药物治疗指南(2010年)抗生素对CD并发症有重要作用, 例如脓肿和细菌过度生长, 也有部分证据证实环丙沙星、甲硝唑对CD预防复发, 治疗肛周疾病有作用。 另外环丙沙星治疗活动期CD疗效与美沙拉嗪和糖皮质激素相似。 但需警惕甲硝唑和环丙沙星的不良反应。 抗结核药物同ECCO[54]。

2.3 世界胃肠病学组织(World GastroenterologyOrganization)关于IBD诊断及治疗的实践指南(2010年) 甲硝唑和环丙沙星是CD最常用的抗生素, 可用于治疗CD并发症(肛周疾病、瘘管、炎性肿块、狭窄部位、细菌过度生长)。 尚无随机对照实验证实两者对瘘管有效, 但两者(单独或联合)可作为一线治疗药物。 若长期使用, 需警惕不良反应。 两者可增加难辨梭状菌感染的风险,当患者出现腹泻时需粪检细菌。 由于甲硝唑价格低廉, 可在医疗资源匮乏时使用防止CD术后复发[55]。

2.4 美国胃肠病学会炎症性肠病小组(American College of Gastroenterology IBD Task Force)关于IBD药物治疗指南(2011年) 活动期CD: 尽管有研究提出抗生素对活动性CD有治疗作用, 但是仍不推荐其作为一种常规治疗应用于CD活动期(推荐指数: 弱, 证据: 低)。 肛周瘘管: 抗生素(主要是甲硝唑、环丙沙星)能有效地改善症状, 但由于缺乏循证医学证据, 仍不推荐使用(推荐指数: 弱, 证据: 低)。 静止期CD预防复发: 现在的循证医学证据主要集中在抗结核药物, 临床研究虽然证实其能预防复发, 但样本过小, 缺乏与其他药物对照。 现有证据不足以推荐其常规使用,但可能对个别患者有用, 需注意抗生素耐药情况(推荐指数: 弱, 证据: 非常低)[56]。

2.5 中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组关于炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012,广州) 中度活动性CD: 环丙沙星及/或甲硝唑仅用于合并感染; 重度活动性CD: 合并感染者予广谱抗菌药或环丙沙星和/或甲硝唑; 有症状的单纯性肛瘘以及复杂性肛瘘者首选抗菌药物如环丙沙星和/或甲硝唑治疗, 并以AZA或6-MP维持治疗。 肛瘘并发脓肿时可予抗菌药治疗。 术后复发, 咪唑类抗菌药物有一定疗效; 甲硝唑有报道使用, 但长期服用患者多不能耐受[57]。

3 现有的研究与指南推荐不一致

虽然已有研究证实抗生素对活动期CD、静止期CD、预防术后复发、肛周瘘管并发症等都有疗效, 但抗生素目前仍只被推荐用于有感染并发症的CD患者。 由于现在的研究多为小样本、单中心、短时效的研究(表2), 结果充满争议, 很难将他们中的有利结果推广应用于临床, 是目前研究与指南不一样的原因。

4 结论

抗生素要发挥疗效需要涵括对致病菌的有效覆盖、正确的给药途径、正确的剂量、有效的联合以达到发挥治疗效果最优, 而不良反应最小。目前CD的关于抗生素的治疗研究仍属经验性的、单纯粗浅的研究。 CD本身发病机制不清, 菌群与肠道免疫的相互作用在CD发病中的作用不明也限制了临床研究的开展。 进一步的临床研究需要扩大样本量, 扩展多中心的随机对照实验, 还需要针对最大限度发挥抗生素疗效而设计合理、精确的实验。目前的CD抗生素治疗尚属经验治疗。 肛周疾病、感染并发症出现时抗生素的使用获得肯定。 但维持时间、最佳剂量、是否需要与其他治疗联用以及长期使用可能带来的不良影响及耐药性, 仍需进一步探讨。 而活动期CD、维持缓解、术后复发的预防这些方面, 抗生素是否需要及种类、剂量、时间的选择, 仍需更多的理论支撑及循证医学证据。 因此临床应用抗生素治疗CD, 需谨慎合理, 强调个体化治疗。 我国现缺乏CD患者的可靠的流行病学资料, CD抗生素治疗的报道更是缺乏。 为合理使用药物治疗CD,我们需要进一步完善CD资料, 增加对CD处理方式的报道, 并适当的开展一系列临床研究。

黄奇, 周丽峰, 缪应雷