智发朝: 英夫利昔治疗溃疡性结肠炎的疗效分析

来源:

英夫利昔治疗溃疡性结肠炎的疗效分析

周光平 智发朝 张亚历 肖冰 巩兰波 李明松 张振书 陈村龙 白杨 龚伟 陈烨 郭文 姜泊

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种直肠和结肠慢性非特异性炎症性疾病,其病因和发病机制至今仍不清楚。目前,治疗UC以药物为主,传统的药物疗效都不尽人意。新近的生物制剂英夫利昔治疗UC在国外取得了较好的疗效,但在国内仅见少数病例报道。我院近几年采用英夫利昔对中重度活动期UC患者进行治疗,并取得了较好疗效,现报道如下。

对象与方法

1.研究对象:选择2010年1月至2013年1月在我院行糖皮质激素+美沙拉秦治疗以及英夫利昔治疗的中重度活动期UC患者为研究对象,给予英夫利昔治疗者纳入观察组,给予糖皮质激素+美沙拉秦治疗者纳入对照组。排除标准:英夫利昔注射次数少于3次者;糖皮质激素+美沙拉秦或英夫利昔治疗前及治疗后3个月无肠镜报告,无血红蛋白、白蛋白、血沉以及C反应蛋白检查结果者。UC的诊断标准依据2012年广州炎症性肠病诊断与治疗的共识意见,病变范围分类采用蒙特利尔分类,活动分度采用改良的Mayo评分系统。本研究已获得我院伦理委员会批准,并取得患者的知情同意。

2.研究方法:检索医院门诊及住院电子病历系统,采集资料,包括性别、年龄、病程、排便情况、便血情况、肠镜结果、患者一般情况、肠外表现及并发症、英夫利昔不良反应、有否复发、实验室检查结果。疗效评判采用改良的Mayo评分系统,黏膜愈合定义为改良的Mayo评分系统中内镜评分的0分和1分。激素无效、激素依赖定义依据2012年广州炎症性肠病诊断与治疗的共识意见。

3.统计方法:采用SPSS 13.0统计软件进行统计分析。治疗前后差异行配对样本t检验及两相关样本的非参数检验;组间率的比较行两个独立样本的χ2检验;组间均数比较行独立样本t检验;组间分布情况行Wilcoxon秩和检验。P<0.05为有差异有统计学意义。

结 果

1.病例收集情况:本研究共收集了38例中重度活动期UC患者的病例资料,其中35例行糖皮质激素+美沙拉秦治疗者纳入对照组,13例行糖皮质激素+美沙拉秦治疗后黏膜未愈合接受英夫利昔治疗者及3例直接行英夫利昔治疗者纳入观察组。对照组男23例、女12例,平均年龄(39.62±14.36)岁,病变部位E1 6例、E2 7例、E3 22例,炎症活动度中度26例、重度9例;观察组男12例、女4例,平均年龄(40.05±14.79)岁,病变部位E1 2例、E2 2例、E3 12例,炎症活动度中度10例、重度6例。两组在年龄、性别构成、病变部位、炎症活动度方面差异均无统计学意义(P>0.05),资料具有可比性。

2.临床疗效比较:对照组无效14例,有效21例(60.0%),其中未缓解13例、缓解8例(22.9%,8/35);观察组无效1例,有效15例(93.8%),其中未缓解6例、缓解9例(56.3%,9/16)。观察组的临床有效率和缓解率均明显高于对照组(P=0.01和P=0.02)。观察组中13例之前接受糖皮质激素+美沙拉秦治疗者(包括激素无效者8例、激素依赖者5例),经英夫利昔治疗后8例激素无效者均有效(100.0%),其中未缓解和缓解者各4例,5例激素依赖者中4例有效(80.0%,4/5),其中未缓解1例、缓解3例,另外1例无效,结果显示英夫利昔对激素无效及激素依赖患者疗效差异无统计学意义(P=0.38)。

3.内镜下黏膜愈合情况:对照组愈合8例(22.9%),未愈合27例;观察组愈合9例(56.3%),未愈合7例。观察组的内镜下黏膜愈合率明显高于对照组,差异有统计学意义(P=0.02)。

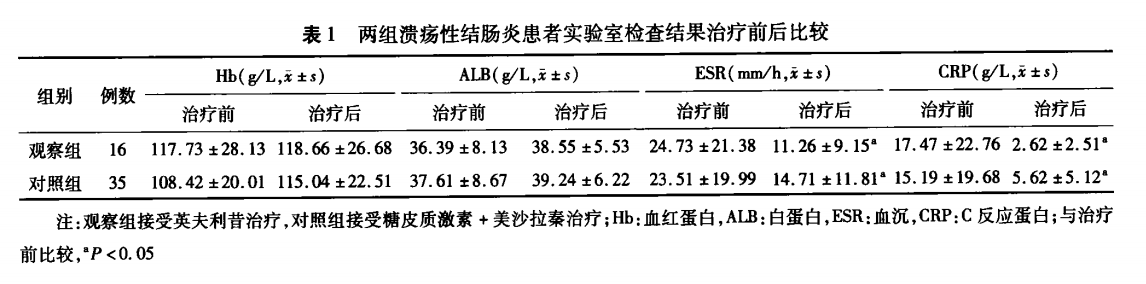

4.治疗前后实验室检查结果比较:两组血红蛋白、白蛋白治疗后与治疗前比较差异均无统计学意义(P>0.05),而血沉、C反应蛋白治疗后均明显低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

5.肠外表现及并发症:38例患者中有10例(26.3%)存在肠外表现,分别为口腔溃疡2例、关节炎3例、口腔溃疡合并关节炎1例、胆囊结石3例、皮肤红斑1例。观察组口腔溃疡1例,治疗后愈合;关节炎3例,其中2例治疗后症状缓解,1例无明显疗效。并发症1例,为下消化道大出血,经糖皮质激素+美沙拉秦治疗后便血反复,英夫利昔治疗2 d后止血,按疗程注射英夫利昔6次后停药,随访8个月未再出血。

6.不良反应及随访情况:16例应用英夫利昔治疗患者中,有3例(18.7%)出现不良反应,分别为上呼吸道感染1例、结核性胸膜炎1例和双耳后湿疹伴感染1例。对英夫利昔治疗有效的15例患者进行随访,其中成功随访13例、失访2例。随访时间1~16个月,平均(8.5±4.7)个月。9例缓解患者中,3例维持缓解,4例复发,2例失访;6例无缓解患者中,1例缓解,3例仍然无缓解,2例症状改善(因未行肠镜复查,不能评估是否缓解)。3例维持缓解患者,停用英夫利昔时间5—8个月,平均(7.0±1.7)个月;4例复发患者,停用英夫利昔后1~9个月复发,平均(6.0±3.8)个月,其中1例再次接受英夫利昔治疗,症状得到改善。

讨 论

轻度UC的治疗比较容易,中重度活动期UC多采用5-氨基水杨酸和糖皮质激素或免疫抑制剂治疗,但疗效常不理想,某些治疗失败者可能要行结肠切除术。2008年Bressler等对英夫利昔治疗激素抵抗型中重度活动期UC进行了研究,结果显示该药可作为挽救治疗,大部分患者可免于手术治疗而出院,通过英夫利昔过渡到硫唑嘌呤或是直接用英夫利昔维持,62%的患者有持续反应。2010年国内江学良对英夫利昔治疗激素抵抗型UC进行了研究,共纳入13例患者,结果显示该药治疗激素抵抗型UC起效快,大部分患者1周内症状改善或缓解,排便次数明显减少,2周内排便次数基本正常。李懿璇等对英夫利昔治疗激素抵抗及激素依赖型UC的疗效进行了研究,19例患者中10例达到临床缓解,治疗总有效率为89.47%,缓解率为52.63%。我们的研究中总有效率达93.8%,缓解率达56.3%,较李懿璇所报道的疗效稍好。我们的研究结果提示英夫利昔治疗UC疗效确切,可成功诱导缓解,疗效强于糖皮质激素+美沙拉秦,对于糖皮质激素+美沙拉秦治疗失败的患者,可作为首先考虑的治疗选择。

UC患者经激素、免疫抑制剂和氨基水杨酸类药物治疗达到缓解状态,多数患者在停药后症状反复。2007年我国炎症性肠病诊断治疗的规范意见指出,UC活动期的治疗目标是尽快控制炎症、缓解症状,缓解期应继续维持治疗、预防复发;2012年我国炎症性肠病诊断与治疗的共识意见明确提示,UC的治疗目标是诱导并维持临床缓解和黏膜愈合,以及防治并发症,改善患者生存质量,明确指出黏膜愈合必须要作为UC治疗的重要终点。现在已有的证据表明,黏膜愈合可以改变炎症性肠病的病程,与炎症性肠病的维持缓解有直接关系,可以降低住院率和手术切除率。对于UC患者,将黏膜愈合作为治疗终点,是因为炎症仅限于黏膜层。2011年Colombel等对活动期UC患者应用英夫利昔进行治疗,第8周时对英夫利昔治疗有反应的患者随后的临床结果与内镜评分具有很好的一致性,英夫利昔治疗第8周时的黏膜愈合程度跟之后的临床改善结果是相关的,包括结肠切除术。江学良的研究结果表明英夫利昔治疗激素抵抗型UC的另一个优点是可以促进肠黏膜愈合,英夫利昔治疗后8周,13例患者中7例肠镜下完全缓解,5例部分缓解,而且与组织学缓解情况基本一致。我们的研究中黏膜愈合率为56.3%,与江学良所报道的接近,而糖皮质激素+美沙拉秦治疗黏膜愈合率仅有22.9%,明显低于英夫利昔。国外亦有研究指出,黏膜的修复和疾病的治愈并未显示出确切的相关性,一旦药物治疗停止,黏膜的损伤不可避免地会复发,提示黏膜的修复并不能预测药物对疾病的持续疗效,黏膜损伤这一基础病理变化并没有随着溃疡的愈合而消失。2010年Gustavsson等对45例激素无效的UC患者进行研究,发现英夫利昔作为挽救治疗的益处能够维持3年,在最初的3个月内疗效最好,随后的时间内结肠切除率与安慰剂组相似,3个月时的黏膜愈合率会直接影响之后的结肠切除率。我们的研究中随访应用英夫利昔者未观察到结肠切除病例,考虑与重度活动UC患者例数较少有关,另外随访时间较短。对于我国UC患者达黏膜愈合目标后,其后病程终究如何,是否与国外研究结果一致,还有待进一步研究证实。

关于UC肠外表现及并发症治疗的文献报道较少。李懿璇等对英夫利昔单抗.类克治疗UC进行了研究,共纳入19例患者,5例具有肠外表现者的肠外症状都得到了改善,其中4例伴有外周关节炎和(或)口腔溃疡,1例伴有强直性脊柱炎。我们的研究中,1例口腔溃疡经英夫利昔治疗后愈合,3例关节炎中2例症状缓解,另外1例无明显疗效,还有1例下消化道出血者给予英夫利昔治疗后很快出血停止,但鉴于病例数少,其确切疗效仍有待进一步研究。

2012年Song等的研究结果提示,不论有无贫血,C反应蛋白、血沉、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞压积及红细胞分布宽度与炎症性肠病活动性密切相关。李懿璇等的研究中,英夫利昔治疗有效患者的血红蛋白和白蛋白均明显上升,血沉及C反应蛋白均明显下降。我们的研究中,血沉、C反应蛋白治疗后明显下降,但血红蛋白、白蛋白无明显变化,考虑可能与人组病例中的重度活动期患者比例较低有关。以上研究均提示实验室指标血沉、C反应蛋白在治疗后有效患者中明显降低,与疾病活动情况密切相关,可作为监测疾病及调整用药的重要参考。

英夫利昔治疗UC的安全性一直为大家所关注。2009年Fidder等对英夫利昔治疗炎症性肠

病的远期不良反应进行了研究,人组734例患者,随访14年,并与666例未用英夫利昔的病例进行了对照,英夫利昔组与安慰剂对照组在病死率、肿瘤发生率、感染率方面没有明显差异,其最常见的不良反应为皮疹。2012年陆晓娟等对英夫利昔治疗UC进行了研究,14例患者中有4例(28.6%)出现了不良反应,其中出现输液反应l例、呼吸道感染2例、白细胞减少1例,无严重或危及生命的不良反应发生。我们的研究中,不良反应发生率为18.7%,均为感染性并发症,无严重并发症发生。

综上所述,英夫利昔治疗UC疗效确切,无严重不良反应,但鉴于价格昂贵,仅作为备选治疗方案。由于本研究为回顾性研究,且样本量较小,所得的结论尚需更大规模的多中心随机对照研究进一步证实。

中华消化内镜杂志2013年9月第30卷第9期