高翔: 一例难治性重度溃疡性结肠炎病例的点评

来源:

病史介绍:患者,女,32岁,因“反复腹痛、腹泻伴粘液血便5年余”入院。2009年开始反复出现粘液血便,多次肠镜提示:直肠糜烂,予美沙拉秦栓剂治疗,但便血反复发作,予口服美卓乐36mg/天、依木兰100mg/天及艾迪莎1.0g,3次/天治疗,症状明显缓解,但激素减量至3#时再发便血,再次加至足量激素后好转。

2009年12月至2013年6月多次肠镜提示:溃疡性结肠炎(全结肠,重度),重复给予足量激素后便血好转,减量/停药后便血再发,期间反复3次。糖皮质激素的最高剂量达甲强龙80mg/天。6-MP、MTX、反应停维持治疗效果不佳或不能耐受。一直服用依木兰100mg/天及艾迪莎1.0g,3次/天作为维持治疗。期间出现视物模糊,诊断为“激素相关白内障”。

2013年6月再发腹痛、便血,肠镜示:溃疡性结肠炎(直乙病变),当地医院予类克200mg(5mg/Kg)治疗3次,症状明显好转,第4次类克前复查肠镜提示粘膜愈合。但第5次类克前患者开始自觉效果欠佳,第6次类克治疗后1周再发腹痛伴便血10余次,Hb 66g/L,艰难梭菌培养阴性。肠镜示:进镜至降结肠,所见结肠见多发溃疡,粘膜脆性增加,有接触性出血。予艾迪莎1.0g,3次/天及激素灌肠治疗无明显好转,为进一步诊治于2014-2-25转至我院。

一般情况:一般情况差,贫血貌,饮食、睡眠可,体重下降5kg。既往史、家族史、个人史无特殊,未婚未育。

查体:T36.8℃,P 96次/分,身高 163cm,体重 39.5kg,BMI 4.9,下腹压痛、反跳痛阳性。

初步诊断:溃疡性结肠炎(慢性复发型,全结肠,活动期,重度)

实验室检查:

血常规:HGB 62g/L, PLT 526×109/L,WBC 11.1×109/L

大便常规:潜血(+),WBC(+),RBC(+)

大便培养:阴性

ESR:118mm/h

hs-CRP 1.71mg/L

ALB 29.7g/L

腹部立位片:未见明显异常

艰难梭菌毒素检测(EIA):毒素A&B阳性;

血CMV定量:阴性;肠镜病理:CMV免疫组化:阴性

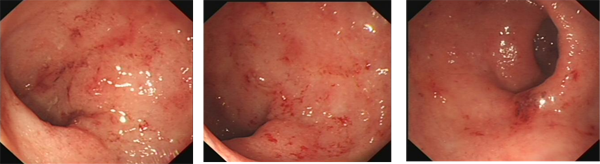

结肠镜(2014.2.26,图1):

(图1)结肠镜检查:开塞露肠道准备,进镜20cm,所见直肠、乙状结肠黏膜充血水肿严重,黏膜呈粗颗粒状,血管网纹消失,黏膜质脆,有自发出血,触之易出血。

治疗经过:

该例患者的临床特点:确诊的UC患者,目前为活动期、重度、激素依赖,既往用依木兰、6-MP及MTX疗效不佳或不能耐受,类克失反应。同时患者为未婚育龄期女性,有生育需求。予口服他克莫司2mg/天及万古霉素0.5g 4次/天治疗。1周后患者食欲、腹痛好转,但血便次数仍有8次/日,血便量亦无明显减少,且第10天腹痛再次加重,遂停用他克莫司。万古霉素用药2周后复查艰难梭菌阴性,停用。建议患者手术治疗。患者执意要尝试环孢素治疗,遂予环孢素100mg/天,用环孢素1周后患者症状无缓解,ESR108mm/h,hs-CRP1.58mg/L,复查肠镜(2014.3.20)如图2所示。

(图2)结肠镜检查:开塞露肠道准备,进镜30cm至降乙交界处,所见结直肠黏膜充血红肿,呈细颗粒状,血管纹理消失,散在小溃疡,有自发性出血和接触性出血。CMV(-)。

治疗经过(续):

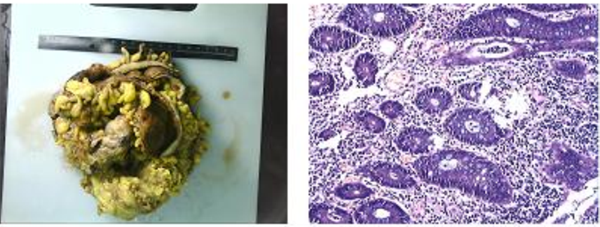

停用环孢素,转外科行腹腔镜下全结直肠切除+回肠J型储袋肛管吻合+小肠双腔造口术(大体及病理见图3)。术后伤口愈合可,造瘘口未见异常,但每日仍有10余次粘液便,半数有数毫升鲜血。

术后肠镜(图4);肛管进镜4cm见小肠直肠吻合口,近肛缘处残余直肠黏膜充血红肿呈粗颗粒状,散布点片状小溃疡,血管网纹消失,有自发出血及接触性出血;回肠储袋及吻合口黏膜红肿,考虑术后残余直肠粘膜炎。

复查复查Hb 102g/L,ESR 84mm/h,hs CRP 12mg/ L。

治疗经过(续):

美沙拉秦栓剂0.5 bid,肉眼血便消失。

点评:

该病例为确诊的重度溃疡性结肠炎,但治疗棘手,激素依赖,依木兰、6-MP及MTX等药物治疗不能耐受或不能维持缓解,类克治疗过程中出现失反应,属于难治性性重度UC。同时,患者合并艰难梭菌感染,诱发病情加重。

对于难治性重度UC的转换治疗,目前国内外指南推荐两大选择,一是转换药物治疗的所谓“拯救治疗”,无效再手术治疗,另一种是手术治疗。药物治疗包括环孢素、英夫利昔单抗、他克莫司等,一般观察4-7天,内科治疗无效应考虑尽快外科手术治疗,延迟手术可能增加术后并发症发生率。

目前,UC患者手术治疗首选“全结直肠切除+回肠J型储袋肛管吻合”术,即IPAA,但IPAA术后易出现一系列炎症或非炎症并发症,如储袋炎、储袋克罗恩病、直肠残端炎等

该患者先后采用他克莫司、环孢素转换治疗后仍未能缓解,遂选择了手术治疗,但术后患者出现了直肠残端粘膜炎。ECCO指南推荐吻合口距齿状线应小于2cm,以减少残端炎及储袋功能障碍的风险。结合指南及该病例,该患者在先后用他克莫司及环孢素治疗不能缓解后进行手术治疗是必须的,但术后出现了直肠残端炎,这提醒我们在今后的UC手术中应缩短回肠肛管吻合口与距齿状线的距离。

讨论的第二个问题是该患者合并艰难梭菌感染。近年来,随着艰难梭菌感染率的增加,IBD合并艰难梭菌感染亦明显增加。国外研究显示合并艰难梭菌感染的IBD患者的手术率和死亡率分别是单纯艰难梭菌感染者的6倍和4倍,艰难梭菌感染现已成为IBD预后不良的因素之一。IBD合并艰难梭菌感染约10%发生在重度UC,但多数发生在免疫抑制剂维持治疗病情处于缓解期患者。因此,对重度UC患者,或在免疫抑制剂维持治疗病情处于缓解期患者出现难以解释的症状恶化时,应考虑到合并艰难梭菌感染的可能,立即进行粪便艰难梭菌毒素试验(EIA检测ToxinA/B),病情严重者可在检查同时开始经验性治疗。该患者因激素依赖频繁使用激素治疗,是艰难梭菌感染的高危人群,对于这种情况进行艰难梭菌的筛查并及时治疗是有必要和必须的。

综上,这是一个病情较复杂的重度UC患者,其治疗的每一步都面临选择和平衡,包括感染与免疫抑制剂使用、药物的选择、药物治疗和手术治疗的风险评估、手术治疗的时机及术式选择、术后的随访及维持治疗等等,这些提示我们在面对这类复杂病例时更应在严格的循证医学基础上根据患者的实际情况反复斟酌,密切随访。