张红杰: 淋巴瘤与克罗恩病永远的困惑:1例原发性肠道NK/T细胞淋巴瘤的确诊经过

来源:

作者:张红杰 (南京医科大学第一附属医院 )

病史:

岳某某,男性,32岁,农民。因“反复发热4月余”先后三次在我院住院。

2014-9-16第一次入我院感染科:

2014年7月起患者劳累后出现发热,体温最高39°C,发热前感畏寒,肌肉酸痛,可自行缓解,伴黄色稀糊状,2-3次/日,无便血,不伴腹痛。病程中无咳嗽、咳痰,无关节痛、皮疹、无口腔溃疡。自发病来,体重下降10Kg。2014-9-16拟诊发热待查入院。

入院体格检查:

T36.6°C,P88次/分,R19次/分,Bp91/71mmHg。神清,精神可,中等体型,全身浅表淋巴结无肿大。心肺未及明显异常。腹软,肝脾肋下未及肿大,未及压痛、包块,肠鸣音4次/分。下肢无水肿。

入院辅助检查:

血常规:WBC12.2×109/L, Hb139g/L, PLT191×109/L,

粪常规:脓细胞(-),红细胞(-),隐血阴性,

生化:ALT 37U/L, AST 17U/L,Cre 71.4umol/L, Alb 39.9g/L

CRP:36.3mg/L, ESR 36mm/h

免疫:ANCA 阴性,ANA阴性,ENA多肽阴性

病毒指标:CMV-DNA,EB-DNA阴性,输血前八项阴性

结核:结核抗体二项阴性

肿瘤六项及甲状腺三项(-)

支原体抗体(-)

深部真菌G试验及GM试验(-)

血培养未见异常

骨髓涂片:未见异常

骨髓培养:杀鲑气单胞菌阳性(G-菌)

诊断:败血症

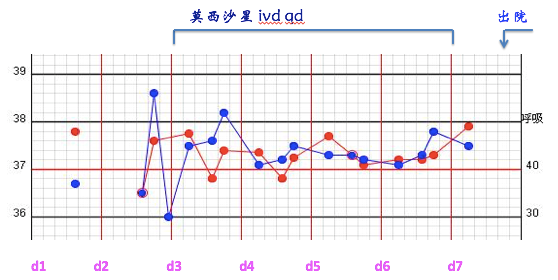

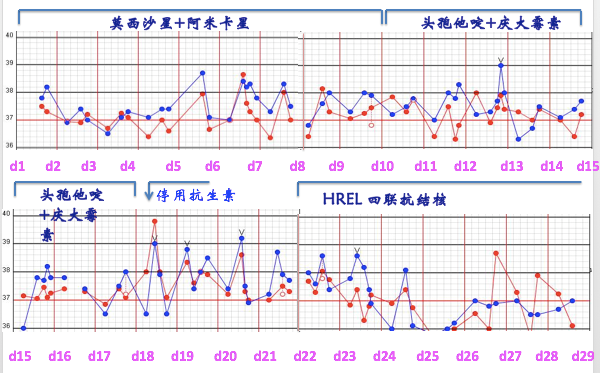

入院治疗经过:对症治疗+莫西沙星抗感染治疗,体温逐渐趋于正常(图1)。

图1:第一次住院期间体温曲线

2014-9-30 患者因发热再次入感染科。

血常规:WBC6.65×109/L, Hb125g/L, Plt143×109/L

粪常规:脓细胞(-),红细胞1-3/HP,隐血阳性

肥达氏反应:阴性

结核:T-SPOT阳性,PPD试验(5U)++

PET-CT提示:回盲部肠管可见条块状FDG代谢异常增高影,CT图像显示肠壁轻度增厚,周围脂肪间隙模糊;局部肠系膜区见稍大淋巴结,FDG代谢轻度增高;考虑结肠占位性病变伴区域内淋巴结浸润可能大。 (图2)

图2 PET-CT

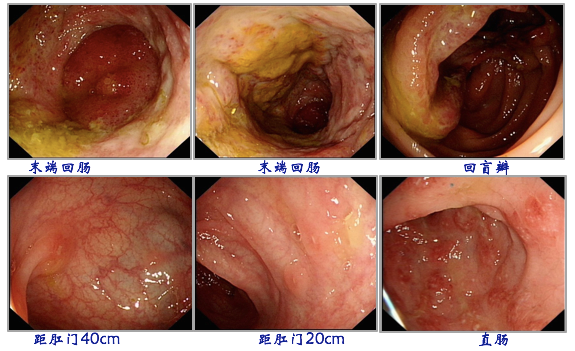

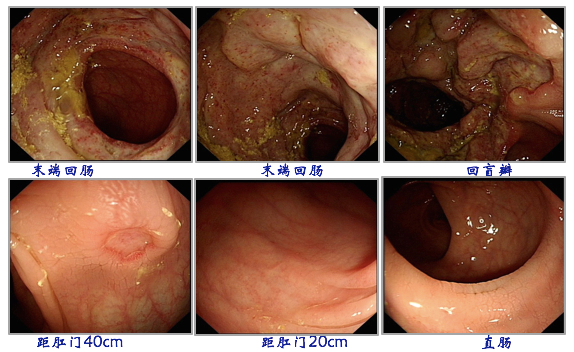

肠镜:末端回肠距回盲瓣10cm起至回盲瓣处见环周性溃疡,回盲瓣持续开放,溃疡表面覆污苔,底部结节感,活检质地稍硬。距肛门40cm以下散在小溃疡,以距肛门15cm以下明显。(图3)

图3 肠镜

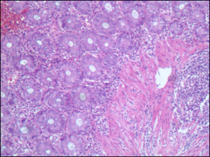

病理:末端回肠:粘膜急慢性炎伴淋巴组织增生并可见肉芽组织及坏死形成。 回盲瓣:粘膜急慢性炎,距肛门40cm: 粘膜急慢性炎,直肠:粘膜急慢性炎伴淋巴组织增生。(图4)

图4 肠镜病理

免疫组化:(末端回肠)增生的淋巴组织:CD3(+),CD20(+),Pax-5(-),CD21(-),CD10(-),Bcl-6(-),Bcl-2灶(+),CK(pan)(-),Ki-67散(+),MPO(+),TdT(-),组织细胞:CD68(+),结合HE切片,本例为粘膜急慢性炎伴淋巴组织增生,并可见炎性肉芽组织及溃疡坏死形成。

第二次住院期间先后予以莫西沙星、阿米卡星,头孢他啶等治疗,仍有发热,后停药并予HREL四联抗结核治疗,体温趋于正常,予以出院(图5)。

出院诊断考虑肠结核可能。

图5 第二次住院期间体温变化曲线

2014-11-25因发热第三次住院治疗。

常规检查无异常;生化检查(-);血培养等无异常,复查肠镜较前次无明显改善。(图6)

图6肠镜

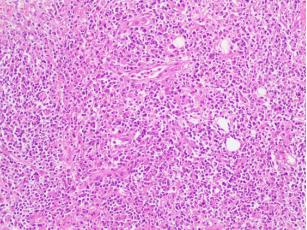

病理: 末端回肠、回盲瓣、距肛门40cm:粘膜急慢性炎伴糜烂坏死,间质较多炎细胞浸及,粘膜下肉芽组织增生,血管炎可见,未见明确上皮样肉芽肿形成,请结合临床等相关检查明确有无白塞病。

图7 肠镜HE染色病理

再次免疫组化:(末端回肠)增生的淋巴组织:CD3(+),CD20(+),Pax-5(-),CD21(-),CD10(-),Bcl-6(-),Bcl-2灶(+),CK(pan)(-),Ki-67散(+),MPO(+),TdT(-),组织细胞:CD68(+),考虑粘膜急慢性炎伴淋巴组织增生,并可见炎性肉芽组织及溃疡坏死形成。

建议再次活检,患者要求出院,予继续抗结核加强的松治疗。

2014-12-30患者突发腹痛,诊断肠穿孔,行急诊行右半结肠切除+空肠造口术手术。术后病理手术病理:肠壁全层伴有异型淋巴样细胞浸润,恶性淋巴瘤不能除外。

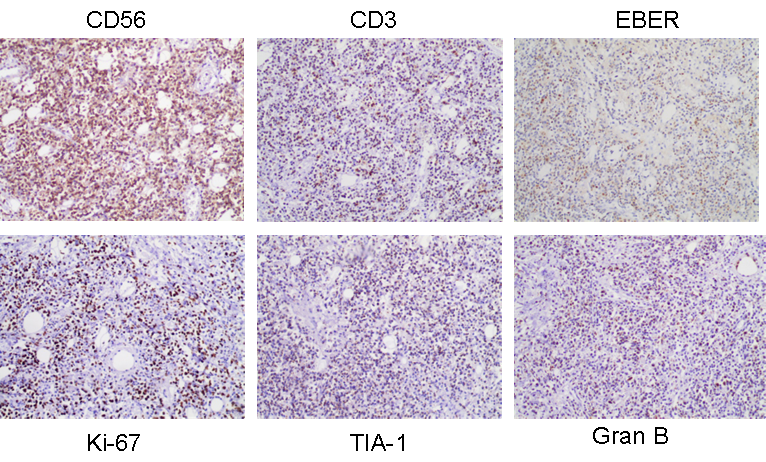

免疫组化:

(回盲部)CD56(+),CD3(+),CD5(+),

EBER原位杂交(+),Ki-67(>80%+),

TIA-1(+),GranB(+),结合HE切片,本例符合(回盲部)符合为NK-T细胞恶性淋巴瘤。

图8 手术后组织免疫组化

最终患者明确诊断肠道原发性NK-T细胞恶性淋巴瘤。完成三程Gemox+L-asp,

患者第四次化疗期间突发肠穿孔,放弃治疗出院。

从该病例的诊断过程,给我们带来的思考

1. NK/T 细胞淋巴瘤是一类少见的恶性肿瘤, 其恶性程度高,病情凶险,临床表现复杂,常以非特异症状为主要表现,内镜、影像学与IBD相似,诊断困难,常被误诊为CD。发病初期可出现酷似CD的肠道症状及肠外表现,如腹痛、腹泻等。发热及体重下降为突出的临床表现,其中发热症状在使用激素后仍反复出现。NK/T淋巴瘤患者在病程中肠穿孔或消化道大出血的发生率明显高于CD患者,对诊断有重要的提示意义。

梳理下本例患者的疾病发展过程我们可以发现:该病例患者病程中发热和体重下降较肠道症状更为突出;发病过程中肠自发性穿孔发生2次,后期患者曾激素加抗结合治疗体温仍反复。

2.内镜下病变表现以多发病灶常见,主要表现为多发性,境界清楚的溃疡,可为巨大溃疡及散在分布边界清楚的小溃疡。该病例镜下有巨大溃疡形成、有多发性。

3.回盲部为病变好发部位,这与CD、结核及白塞病相似。内镜下常被误诊为CD、结核、白塞病等。病理是确诊的关键,但淋巴瘤病变位于粘膜下,较晚侵犯粘膜,病变表面多坏死组织,内镜取材浅表,往往活检阳性率低,约26%左右,因此病理误诊率也较高。本例患者结合病史及内镜曾考虑淋巴瘤,经反复肠镜下取病理,常规染色及免疫组化均未能发现肿瘤细胞,最终通过手术病理确诊该病。

因此,在疾病诊断过程中需做好鉴别诊断,不放过诊断的可疑处,需找证据。

对临床高度怀疑淋巴瘤的病变需要在溃疡底部结节增生处、溃疡边缘突出部位、肿块和巨大皱襞基底部取材,多次、多块深挖活检、大块黏膜切除活组织检查以提高诊断率阳性率,尽可能减少误诊。

网站声明:本网站刊载内容为内部交流使用,原创文章内容仅代表作者个人观点,且不做为任何治疗依据和参考。因刊载内容影响读者相关利益本网站及作者均不负责。注明来源本网站的文字、图片、视频等资料,版权归网站所有,著作权归作者所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,联系电话:01051817566.因作者导致的版权侵权由作者承担全部责任。所有活动最终解释权归医学顾问网所有。特此声明!